從一句「走路好難」開始——姜義村與適應體育的二十年

腦麻孩子的一句「走路好難」,改變了姜義村的人生方向。他用二十年實踐推動適應體育,為身心障礙者打造共融運動環境,點燃平權的火花。

姜義村教授是臺灣「適應體育」與「運動平權」的重要推手。從台大獸醫學系到運動科學,再到特殊教育,他的人生因一位腦性麻痺孩童的話語徹底改變。他致力於讓身心障礙者也能享有運動的權利,推動教育部專案「愛運動動無礙」,串聯政策、企業與社會資源,創造共融環境。他強調,適應體育不是特殊待遇,而是實現公平的具體行動,並呼籲將資源從競技轉向全民參與。未來,他期望透過透過跨部會與跨領域協力合作,讓運動成為每個人的日常。

「哥哥,走路好難。」

三十多年前,一個腦性麻痺孩子用盡全身力氣,在一次次跌倒後,抬起頭對當時還是位研究生的姜義村說了這句話。這句話,如同一記重擊,徹底撼動了他的人生。在此之前,他是一個憑藉自身努力,從勞工家庭考上台大、相信「努力就能成功」的菁英份子;但在那一刻,他看見了努力也無法跨越的鴻溝,領悟到世界上有一群人的奮鬥與掙扎,需要整個社會的理解與支持。

這份領悟成為一顆種子,在他心中扎根、發芽。他從一個原本想成為「教練的教練」的運動科學家,到毅然投身「適應體育」領域的學者,再成為創立社群、走上街頭、面向媒體的倡議者。國立臺灣師範大學特殊教育學系教授姜義村,用超過二十年的時間,發起一場溫柔而堅定的革命。他要挑戰的,是社會中無形的圍牆;他要爭取的,是每一個人都應享有的「運動平權」。

從獸醫到運動平權推手:一個「對不起你」的體悟

姜義村的學思歷程,充滿了有趣的轉折。因為熱愛動物,他以第一志願進入台大獸醫學系,至今仍對獸醫學保有熱情(註 1)。

當時的姜義村身為跆拳道校隊選手,看到很多選手受傷,在當時運動醫學尚未發達的狀況底下,選手經常被醫生勸說:「休息個一陣子就會好」。這對很多選手來說,也許休息個一下,運動生涯一輩子就這麼沒了。這樣的動機,也促使了姜義村對運動醫學產生興趣,轉而攻讀運動教練研究所。他並不只是只把目標設定成一位教練當教練,而是想成為「教練的教練」,將科學化的訓練知識帶入台灣,改變當時土法煉鋼、折損無數選手的體育環境。

讓他再次轉向的轉捩點,發生在碩士班的志工服務中。他永遠忘不了那個畫面:一位腦麻孩子為了完成「走五步」的目標,從早到晚反覆練習,卻屢屢在第四步跌倒。「我看著他那麼認真,比任何人都認真,卻怎麼也做不到。我心裡想,走路有什麼難的?但對他來說,卻是遙不可及的夢想。」

孩子的淚水與話語,摧毀了他過去的價值觀。「我突然意識到,我過去居然認為那些沒有成功、沒有進入好大學的人,是因為他們不夠努力。」他同時回想起自己辛勤工作的父母,他們一輩子都在工地勞動,卻從未翻轉階級。「我哭了,我不斷跟那個孩子說對不起。我覺得我不只對不起他,也對不起過去我輕視過的許多人。」

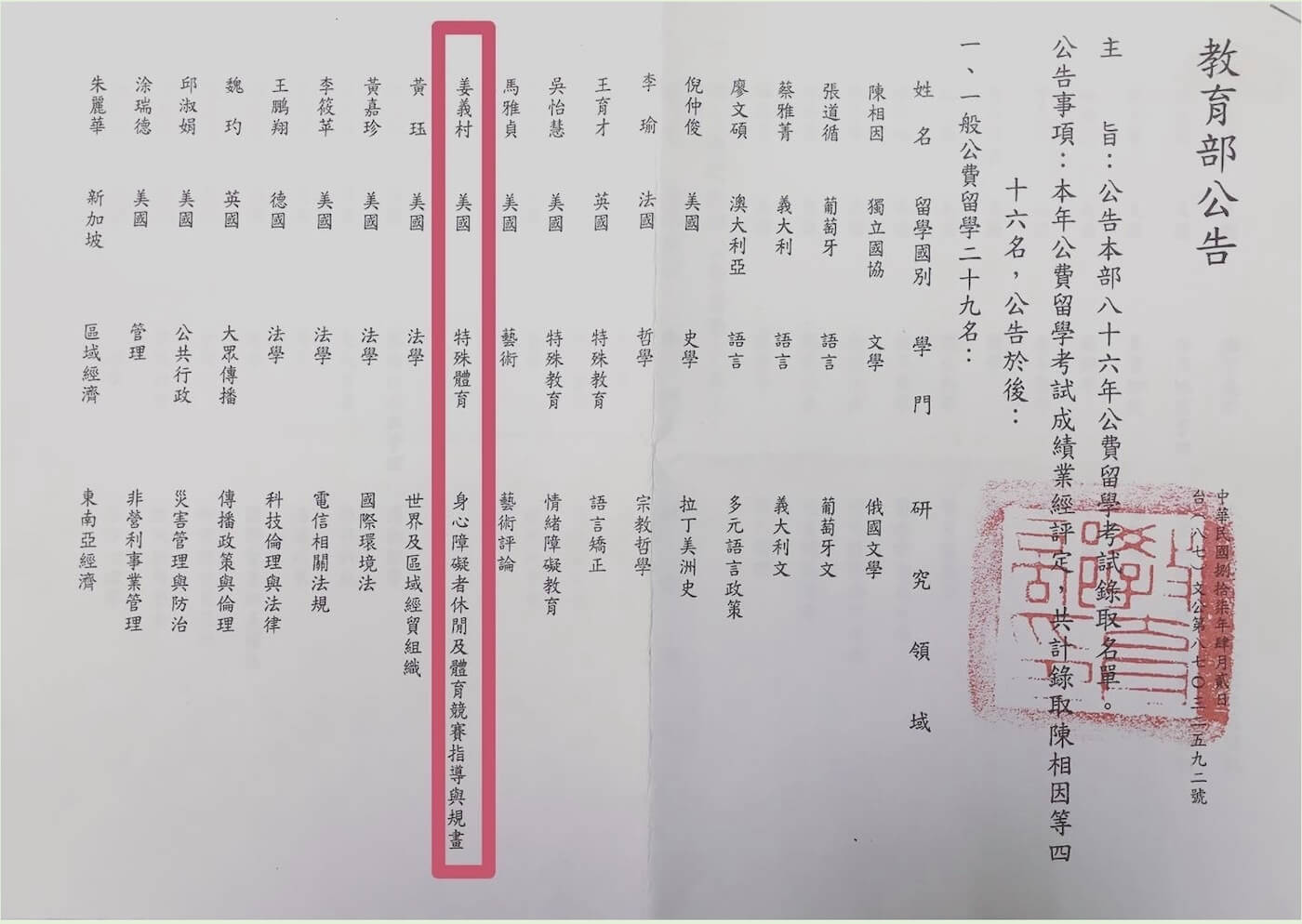

這個衝擊,讓他立下了一個宏大的志願:要用自己的專業,去幫助這群真正需要幫助的人。於是,他毅然投入當時還相當冷門的「特殊體育」(註 2),並考取公費留學,專攻「身心障礙者休閒及體育競賽指導與規劃」,將人生的航道,駛向了「適應體育」這片更廣闊的藍海。

註 1:姜義村至今仍擔任台大獸醫學系的兼任教授。

註 2:「特殊體育」為「適應體育」的舊稱。

適應體育不是特殊待遇,而是量身訂製的平等

適應體育究竟在做什麼?他用一個生動的比喻回應:「適應體育的推動者,就像一位專業的裁縫師。一般的體育課像是一塊公版的布料,但每個人的身材、需求都不同。我們的任務,就是針對每個人的特殊需求,把這塊布料修改、剪裁成最合身、舒適的衣服。」

這意味著,適應體育並非一種「特殊待遇」,而是一種實現「實質平等」的方法。它涵蓋了課程調整、規則修改、器材改良、教學策略的創新,核心目標只有一個:每一個人,無論身心狀況如何,都能享受運動帶來的樂趣與益處。

然而,理想與現實存在著巨大落差。姜義村觀察到,許多身心障礙學生在校時,尚有《特教法》保障其受教權,但一畢業,便彷彿墜入深淵。「社會上的健身房、運動中心、路跑賽事,幾乎沒有為他們準備好。」輪椅使用者想報名馬拉松,卻因「安全考量」被拒;聽障朋友參加活動,卻因缺乏文字或視覺引導而無所適從。

為了解決這個「畢業即斷鏈」的困境,姜義村發起了「愛運動動無礙」的社會運動,集結身心障礙朋友,從溫和的倡議開始,一步步衝撞僵化的體制。他們親自報名賽事,用行動證明「我們也做得到」;他們走進運動中心,具體指出設施與服務的不足。「我鼓勵身障者一定要走出來,為自己發聲。你不只是為了自己,更是為了所有和你一樣的朋友,讓他們未來能有路可走。」

運動是日常,而非僅為競技存在

在推動過程中,姜義村敏銳地覺察到一個普遍的迷思:一談到身障運動,社會目光往往只聚焦在帕運、聽奧等競技舞台上發光的菁英選手。他強調,這如同一個金字塔,忽略了底下廣大的基礎。「當台灣大部分的身障朋友連規律運動的習慣都沒有時,我們不應該把 99% 的資源,都投注在金字塔頂端那 1% 的人身上。」

他解釋,適應體育與身障競技體育是兩個層次的概念。

適應體育的重點在於「普及與參與」,目標是「紮根」,讓從幼兒到長者,無論障別與程度,都能找到適合自己的運動方式,建立健康的生活型態。而競技體育則是從中選拔有潛力的選手,進行高強度、菁英化的訓練。必須先有廣大的運動人口作為根基,競技運動的發展才能水到渠成。

姜義村點出,目前不同族群仍面臨著巨大的資源缺口。許多長輩或重度障礙的朋友,因身體限制,動態活動選項極少。他也提倡發展「觀賞性運動」,讓他們也能走進球場看職棒、職籃,感受現場熱烈的氣氛,同樣能獲得極大的心理滿足與社會參與感。

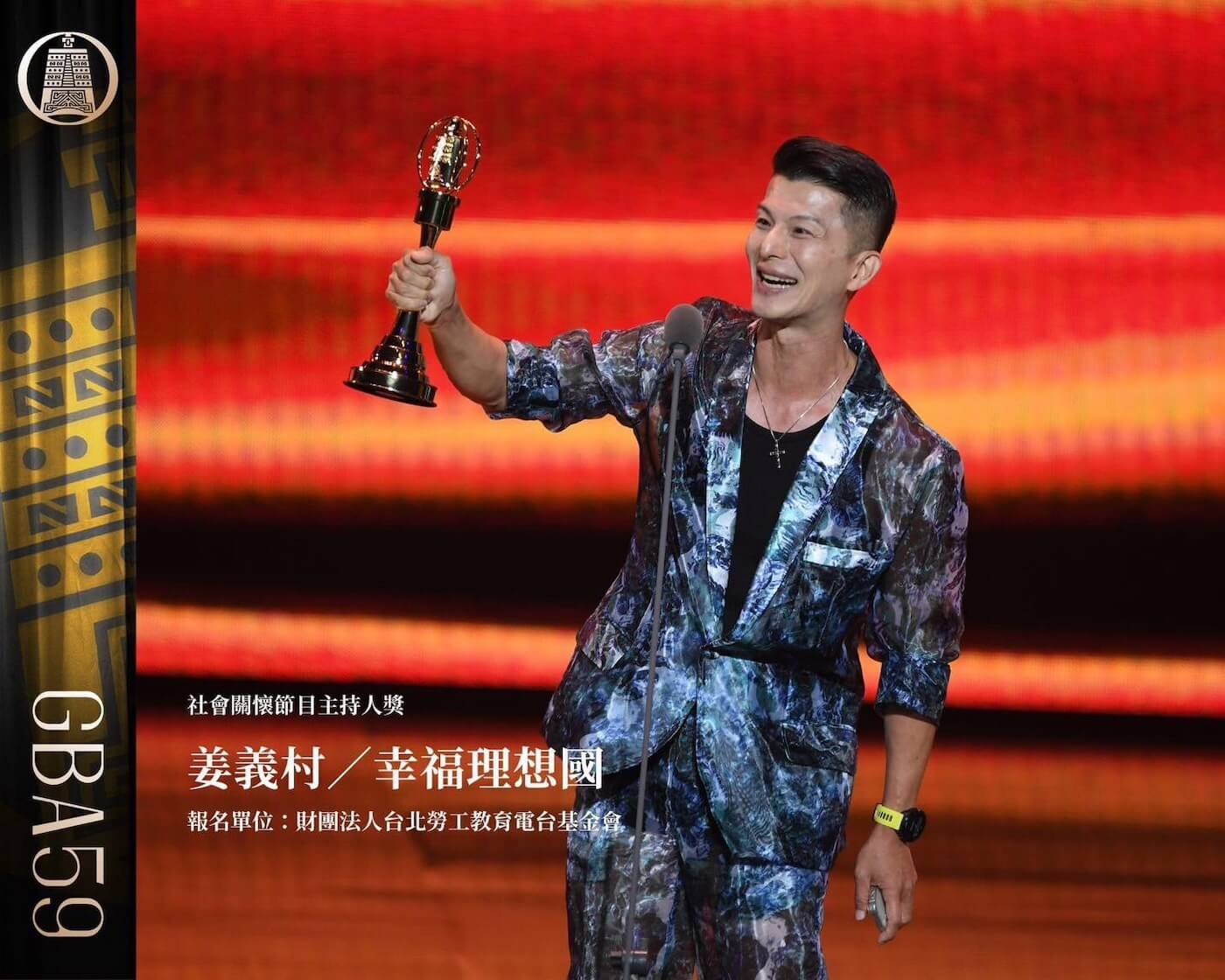

為了讓這些被忽略的聲音被聽見,姜義村積極投身媒體,主持廣播、上電視節目、經營社群。「我希望讓身心障礙的知識,變成你我的日常與常識。」他繼續說道,「因為老化、意外、疾病,我們每個人都是身心障礙的『候選人』。為他們打造一個友善的環境,其實就是為未來的我們自己鋪路。」這樣的努力持續十年,更在去年(2024)獲得了第 59 屆廣播金鐘獎社會關懷節目主持人獎。

點燃遍地開花的火花:從政策到企業的跨界協力

深知倡議需與體制協力,姜義村的改革之路,奠基於日益完善的法規之上。從《國民體育法》保障學生權益,到《特殊教育法》將「適應體育」正式入法,一步步為運動平權打下關鍵基礎。

政府即將成立的「運動發展部」中,專責的「適應運動司」是一個歷史性的里程碑,可望將服務從校園擴展至全民。然而,姜義村卻直指其中深刻的隱憂:「我最擔心這個單位,反倒成為其他單位推卸責任的孤島。」

他憂心各部門會因有了專責單位,而將身心障礙議題全然拋出。為此,他堅定主張,適應運動司的核心任務應是整合與倡導,而非獨攬業務。姜教授認為,更多的適應體育工作,應融入到各個相關單位中。這意味著,從「學校體育」、場館新建、教練培訓到全民運動,都必須內建共融的 DNA,才能實現真正的融合,而非隔離式的支持。

除了在政策上尋求突破,姜義村也將這股力量延伸到企業界,在他的穿針引線下,許多賽事主辦單位從最初的不理解,轉變為積極的合作夥伴。他分享,在推動「輪椅組」參與高雄馬拉松時,他們並非直接提出要求,而是先實際帶著輪椅選手測試賽道,證明其可行性。最終,主辦單位不僅增設輪椅組,更將輪椅選手的英姿放在賽事主視覺的正中央,成為全台的友善標竿。

這股風潮迅速擴散:賽事獎牌上為視障者加上點字,中部企業主辦「羅布森馬拉松」並邀請三百多位身障者公益參與等。這些企業的投入,證明了「運動平權」不僅是社會責任,更能創造溫暖而強大的品牌價值。

回望來時路,從對一個學生的愧疚與承諾,到如今政策、企業、民間三方協力的蓬勃景象,姜義村點燃的火花,正以超乎想像的速度燎原。他依舊在各個場域奔走,眼神一如當年的熱情。因為他知道,這條路還很長,但只要方向對了,每一步,都能讓這片土地上所有的人,離「運動無礙」的理想,更近一點。