近年台灣興起各類海洋保育行動,但熱愛潛水的 BlueTrend 藍色脈動創辦人趙健舜發現,真正的保育需從認識與親近海洋開始。他投入海洋保育的初期,以撿海底垃圾為主要行動,卻因範圍過大感到無力,直到一次潛水中拍攝罕見魚種,才體認到影像紀錄的價值。於是他創建「AI Ocean 數據海洋」資料庫,鼓勵潛水者共享水下影像,結合 AI 辨識物種,成為研究與政策的重要依據。

近年台灣興起各類海洋保育行動,但熱愛潛水的 BlueTrend 藍色脈動創辦人趙健舜發現,真正的保育需從認識與親近海洋開始。他投入海洋保育的初期,以撿海底垃圾為主要行動,卻因範圍過大感到無力,直到一次潛水中拍攝罕見魚種,才體認到影像紀錄的價值。於是他創建「AI Ocean 數據海洋」資料庫,鼓勵潛水者共享水下影像,結合 AI 辨識物種,成為研究與政策的重要依據。

近年來,全球海洋保育意識抬頭,台灣也掀起減塑、淨灘、淨海風潮,但單純這樣做,真的就能讓海洋永續發展嗎?長期致力海洋保育的 BlueTrend 藍色脈動創辦人趙健舜說:「台灣人離海洋太遠,很多人一輩子都不會下海。要關心海洋就必須認識、親近它,才能意識到人類帶來的影響與傷害,並找出你認同的方法去愛護它。」台灣明明是四面環海的島國,島上的人民卻因長期的歷史、文化因素,鮮少親近海洋。

一開始,趙健舜和許多潛友一樣,因熱愛潛水而戀上海洋,常主動到海底撿垃圾。直到他發現,要維護整片海洋根本不可能,不只範圍太大,且只要一次颱風侵襲,水下環境就會再次淪為重災區。可是,除了勤當清道夫,還有什麼方法能讓海底世界變得更好?他沒有答案。直到一次海潛中,他意外拍攝到一條魚。

「我以為自己只是拍到一條普通的魚,沒想到有學者告訴我,這應該是全亞洲第一次有人拍到這種魚的活體,是非常珍貴的紀錄。我才發覺原來一張不起眼的照片,竟然能有這麼大的價值。」因此,趙健舜起心動念,建置 AI Ocean 數據海洋——「海洋公民科學家生物資料庫」,鼓勵潛水族群共享水下珍貴影像,結合 AI 技術辨別海底生物,並進行資料分類。

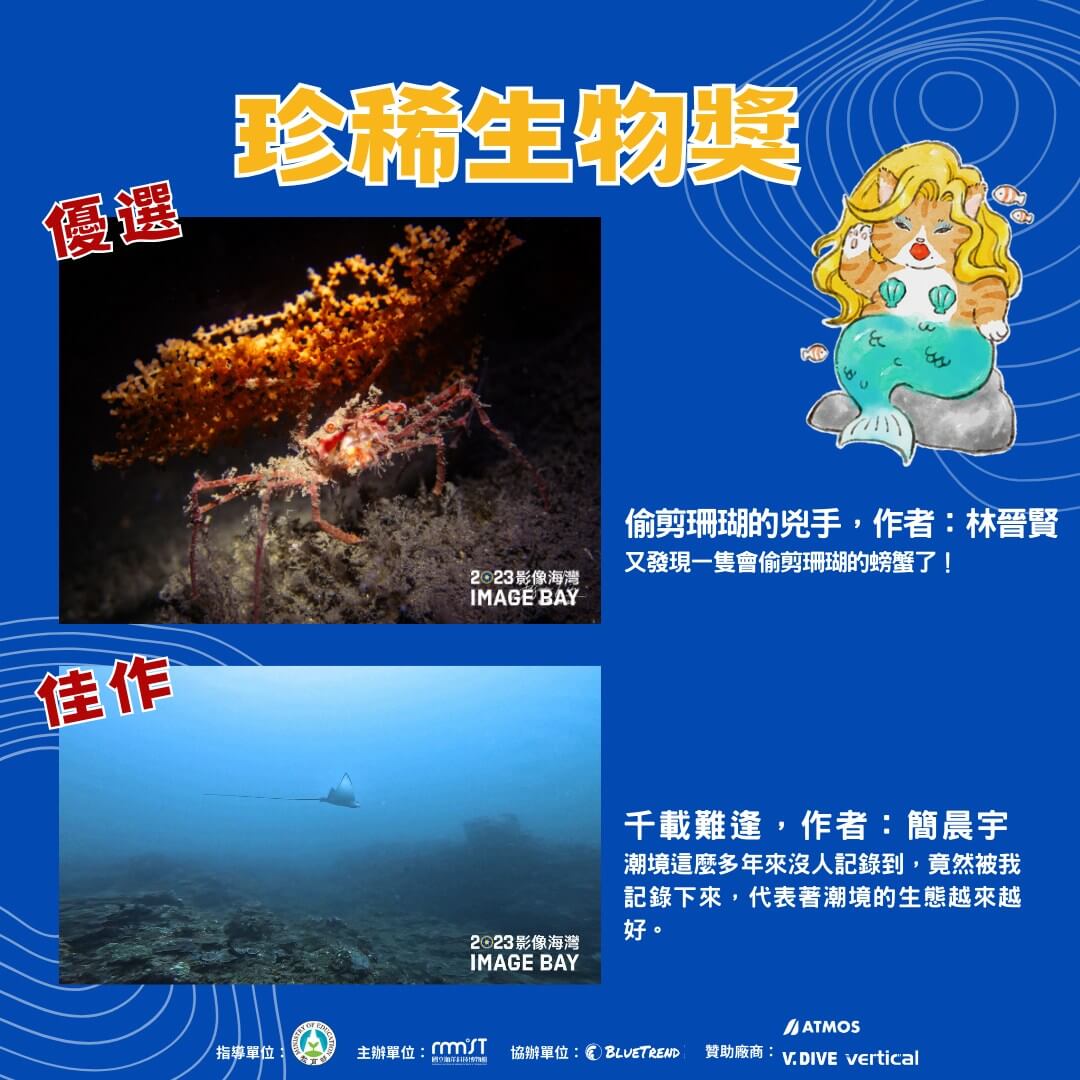

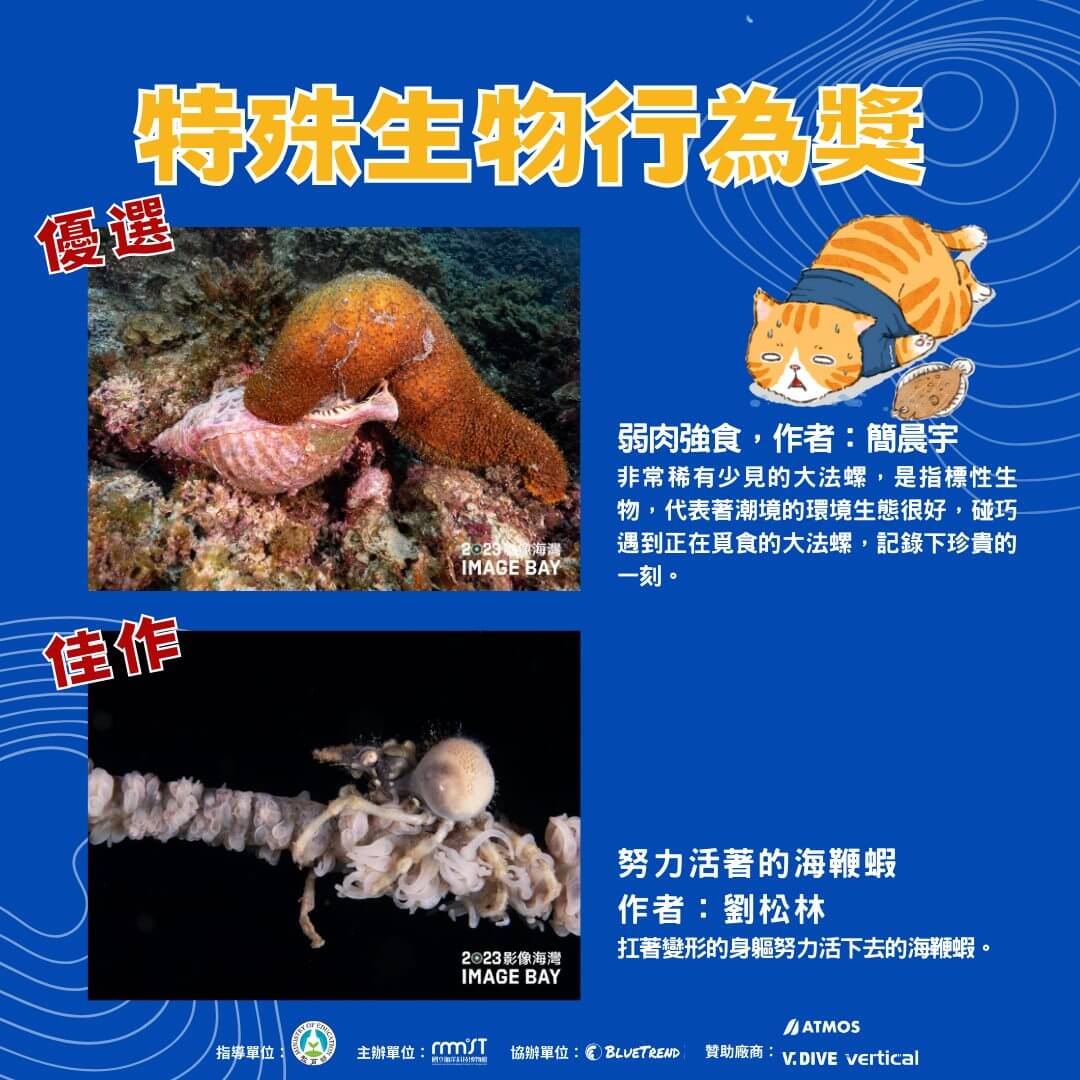

短短幾年,資料庫便蒐集了上萬張照片,裡頭的任何一個畫面,都可能在某一天成為研究海洋的重要資料或政府擬定政策時的參考;此外,若拍攝時發現海洋問題,也能透過資料庫通報相關單位進行處理。趙健舜也培訓潛水員在海中架設樣線,進行定量研究,記錄沿線所見的珊瑚與魚類,作為長期觀測與資料累積的依據。

團隊曾在觀察過程中發現,基隆潮境海洋資源保育區自 2015 年成立以來,物種數量持續增加,並在 2022 至 2023 年間開始出現波動,呈現類似波段起伏的現象,顯示生態系可能正朝向某種平衡狀態發展。然而,2024 年的數據卻出現明顯下滑——這究竟是人為活動所致,還是氣候變化的影響?雖然仍有待進一步釐清,但此案例已經顯示,這樣的觀測確實能為海洋帶來改變契機。

「我們有影像、數據可以證明現在的海底生態,讓後代子孫能夠了解,而不是再聽老前輩們說故事,卻無法想像當時的美麗景色。」趙健舜說。

魚多了,遊客就來:保育與經濟並不互斥

談到海洋保育,不少人認為直接禁止人們接觸才能保護環境,但趙健舜卻不這麼想:「我們該做的,是呼籲民眾有哪些行為不可以做,像是不能踩踏、觸摸珊瑚,不能碰魚、打魚,用規勸的方式引導民眾往正確的方式認識海洋,而不是說『你都不要去』。」

若不讓人靠近,就無法紀錄當地海洋變化,當有不法漁民進入違法捕撈時,也無法即時發現。唯有適度開放,進行總量管制,鼓勵民眾用對的方法親近,才可能達到永續保育。趙健舜再次以潮境海洋資源保育區為例,他回憶,當年推行設立保育區時,規劃禁止部分捕撈行為,引起在地漁民強烈反對。漁民認為,在東北季風盛行的冬季,基隆海象惡劣,小型舢板無法出遠海,若近岸也被劃入保育區,等同剝奪他們的生計來源。

其中,也曾有人懷疑保育效果,表示他們從小看到的大齒斑、龍蝦都已不見蹤影,質疑是在「保什麼」。但趙健舜與團隊實際下水後發現,當天伴游的就有五隻石斑、漫天的烏尾冬等,能有這些多樣生態,就是保育區成效的證明。多年後,原本積極抗議的漁民,現在反而買了娛樂漁船載著遊客出海潛水,因為海底物種變多了,自然就吸引各地的潛客下水一探究竟。「這其實就是漁民用行動響應海洋保育區,魚多了,遊客就會來,他有收入,甚至賺得比原本捕魚還多,久了,就成了一種良性循環。」

但趙健舜也提醒,並不是每個地方都適合劃設為保育區,例如小琉球海域。每到夏季總是滿滿觀光客的小琉球,海龜多到令許多遊客趨之若鶩,許多人以為,有那麼多海龜,代表海洋很健康,實則可能不然,反倒是海洋優養化嚴重的警訊。

海洋保育因地制宜:優養化的小琉球海域

雖然在小琉球海域潛水時,水下依然可以看見魚群活動,但根據研究團隊的長期調查數據,魚的種類和數量都已明顯減少,生態多樣性嚴重不足。換句話說,小琉球現在的海底景象,看似「有魚」,但實際上「沒有魚」——或至少沒有足夠支持健康生態系與永續漁業的魚類資源。

這樣的狀況與海洋優養化密切相關。當海水中的氮、磷等營養鹽過多時,會促使藻類大量繁殖,導致生態失衡。海龜因以藻類為食,在這樣的環境中反而變得常見,但像珊瑚這類需要清澈海水與穩定環境的物種,卻逐漸消失。照此趨勢發展下去,未來 10 到 20 年內,台灣近海可能將面臨漁業資源全面匱乏、無魚可捕的危機。

趙健舜說,像小琉球這種情況,比起設為保育區,或許透過總量管制、環境稅或入島費等方式來進行改善更加有效。

這樣做,首先能減輕環境的承載壓力;其次,當地方政府開始收費,也會被推動做出具體行動,例如聘請潛水員定期下海巡查,防止惡意破壞,或在潮間帶設置監視系統,維護敏感區域的安全。更進一步,還可以邀請在地居民擔任導覽員,向遊客分享小琉球豐富的海洋知識與文化故事。讓旅遊帶來的不只是觀光收入,也能創造在地就業機會,同時兼顧環境保育的永續精神。

找到屬於自己的海洋保育方程式

「了解海洋,才懂得保護海洋」是趙健舜從事海洋保育的至理名言。目前 BlueTrend 藍色脈動除了籌備 AI 資料庫,也希望把曾出版的兩本海洋圖鑑結合文章,提供給研究學者使用。同時,公司也開發「生物多樣性」線上課程並與海外旅行社合作,讓潛水客出門前,先了解當地海域的生物,達到海洋教育目的。

趙健舜特別舉例,到帛琉海域潛水,可以看見很多鯊魚,但牠們長怎麼樣子、屬於什麼品種,潛客可能都不清楚。若透過課程先在台灣了解鯊魚的分類、習性,潛水時便不會再只有「哇!鯊魚耶」,而能知道自己和哪一種鯊魚互動,同時也把照片傳到生物資料庫,不僅讓潛水過程更有意義,也能讓更多人一起了解當地的海洋資源。

保護海洋的方式,當然很多種,但對趙建舜來說,我們可以做的絕對不僅止於淨灘、淨海,而是得真正去認識這片圍繞著我們的大海。當每個人都能看見、親近,並進一步珍惜大海之美,發自內心地愛它,那必能找到屬於自己、能夠長期實踐於日常生活中的海洋保育方程式。