一場厭童論戰,映照台灣社會的永續焦慮——專訪婦產科醫師蘇怡寧

在「厭童」論戰延燒之際,婦產科醫師蘇怡寧認為,社會氛圍給當代父母的壓力,是少子化的推手,更是台灣社會邁向永續的阻力。

面對網路上不斷擴大的「厭童」聲浪,婦產科醫師蘇怡寧選擇正面迎戰。他引用《兒童權利公約》,指出對孩童的不耐與歧視,其實反映出整個社會在高齡化與少子化浪潮下的失衡現況。從診間觀察到公共空間,他看見當代父母在缺乏後援的環境中,被迫承擔過多的壓力與指責;而社會氛圍對孩童的排斥,正是壓垮家庭信心的無形重擔。蘇怡寧主張,「打造兒童友善社會」不是溫情口號,而是攸關國家永續與生產力的根本課題。他呼籲政府應以制度明確保障兒童權益,並重新思考稅制與社會支持結構。從個人衝突到制度辯證,這場爭論,揭露的其實是台灣社會能否接住每一個新生命的集體焦慮。

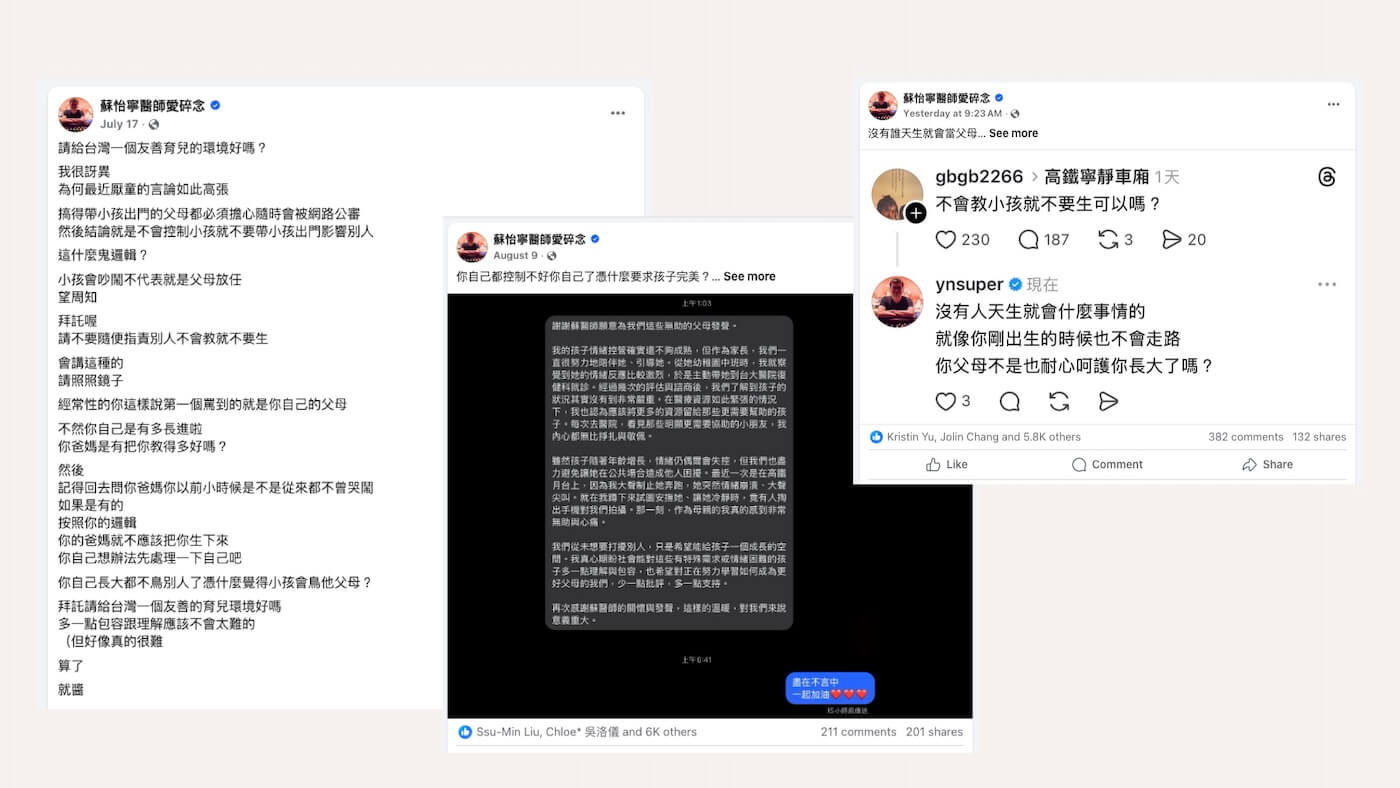

在台灣婦產科領域,蘇怡寧醫師是公認的權威人物之一。他曾任台大醫院婦產部主治醫師,後續創辦了知名醫療機構,奠定其專業地位;與此同時,真正讓他跨出醫療圈、成為公眾熟知的人物,是他在社群網路上開設的「蘇怡寧醫師愛碎念」粉絲專頁。透過這個平台,他長期以直白敢言的風格解答疑惑、破除迷思,累積了廣大的追隨者。

這樣一位深具影響力的醫師,近期在台灣社群的「厭童」(Child-hating)爭論中,將自己拋入了輿論的暴風圈。事件起於一名大學生對機上嬰兒哭鬧的抱怨,他不僅公開介入,更引用《兒童權利公約》將其定調為歧視,並因公開發文者資訊等激烈手段,瞬間引爆網路論戰。

在爭論其手段是否合宜的喧囂之外,一個更根本的問題浮現:是什麼,讓蘇怡寧選擇捲起袖子參戰?這背後僅是單純的情緒宣洩,或者隱藏著他對整個社會氛圍變遷的深刻憂慮?

高齡化浪潮下,當代父母的無後援焦慮

行醫超過三十年,蘇怡寧醫師在診間中,第一線目睹了台灣社會的某些變遷。「高齡化,讓父母從一開始就背負了更多對於孩子健康的擔憂,」他觀察到。當新生命的降臨伴隨著更高的不確定性,「焦慮」便成了許多家庭的初始情緒。

而這份焦慮感,並未在嬰兒響亮的哭聲中終結。蘇怡寧指出,當父母抱著孩子離開診間,真正的挑戰來自整個社會。「現在最大的壓力源是教養,」他進一步直指,「雙薪家庭,孩子誰來帶?有沒有後援?」

在他看來,「後援」的範疇遠超家庭內部,它指向一個更宏大的社會支持系統——從政策、設施,到難以量化的社會氛圍。「當你帶孩子出門,整個社會是不是你的後援?這就碰觸到了我們現在所說的『厭童』氛圍。」他將這種對孩童缺乏耐性的氣氛,視為壓在當代父母肩上的無形重擔。

要求「孩子像大人」的荒謬

「看很久了,真心覺得實在是受不了了。」談及介入的動機,蘇怡寧的回答相當直接。他表示,網路上對孩童不友善的聲量與日俱增,已到了一個他無法再忽視的地步。「總覺得,應該要有人出來做些什麼事吧。」那則機上抱怨的貼文,便成為他行動的觸發點。

許多人認為,要求公共安寧是合理權益。對此,蘇怡寧提出他的框架:問題的核心,在於社會價值觀從「利他」走向「利我」後,人們開始習慣用要求「成熟大人」的標準,去對待一個仍在發展中的孩子。

「你不覺得這很荒謬嗎?」他反問,「法律上,未成年人承擔的責任和大人不同,為何社會的期待卻用同一套標準?」而面對「討厭的不是小孩,是放任的家長」的論點,他選擇直接挑戰這個標籤的定義。

對此,他反問社會應先定義好,什麼叫「放任」。「孩子哭,就等於家長放任嗎?難道與人溝通,只有叫他閉嘴才叫教導嗎?」他認為,這類說法看似合理,實則簡化了教養的複雜性,並可能將成人本身的不耐,直接歸咎於孩子的父母。

以衝突作為社會進步的方法論

而蘇怡寧選擇公開對方資訊的手段,是整起事件最具爭議的焦點之一。他本人如何看待這個決定?他並未著重於為自己辯護,而是闡述了一套他所信奉的、關於社會進步的哲學。「一個社會的進步,永遠來自於衝突。」這是他的核心觀點。

「有衝突,才會有反思與討論;有討論,才會有妥協;有妥協,才會有進步。」他解釋,當溫和的說理無法撼動因「從眾效應」而被放大的厭童聲量時,製造衝突便成為一種他所採取的擾動方式。

「我只是『以其人之道,還治其人之身』。」他如此形容自己的策略,「當你在網路上公審別人的孩子與父母時,你是否想過對方感受?我讓你知道這件事是痛的,你才會去思考界線在哪裡。」蘇怡寧表示不認同「公審」的行為,但他卻在這次事件中,有意識地選擇使用這樣的手段,來達成他所認為的更高目的。

從個人感受到公共權利:《兒童權利公約》

在論述中,蘇怡寧頻繁提及《兒童權利公約》(CRC),試圖讓討論從個人好惡,提升至人權層次。他對於台灣社會普遍對《兒童權利公約》的陌生感到訝異,並用一個類比來闡述其重要性。

「聯合國九大人權公約(*註),大家都在談女權、反種族歧視。如果你認同這些普世價值,為何唯獨對同樣並列的《兒童權利公約》,會覺得遙遠又陌生?」他進一步指出,這背後可能牽涉到亞洲社會一個深層的文化慣性 —— 將孩子視為「大人的附屬品」,而非一個擁有獨立權利的主體。

對他而言,《兒童權利公約》不只是法律條文,它提供了一套思考座標,提醒社會,兒童是一個需要被特殊理解與保障的群體。

(*註) 聯合國九大人權公約包括:公民與政治權利國際公約(ICCPR)、經濟社會文化權利國際公約(ICESCR)、消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)、兒童權利公約(CRC)、身心障礙者權利公約(CRPD)、消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)、禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約(CAT/OPCAT)、保護所有移工及其家庭成員權利國際公約(CMW)、保護所有人免遭強迫失蹤國際公約(CED)。

兒童與未來:少子化浪潮下的永續課題

最終,蘇怡寧將所有的擔憂,指向了他眼中台灣最迫切的危機:少子化與人口結構的崩壞。

「打造一個兒童友善的社會,這不是福利,而是攸關台灣未來生產力與韌性的永續發展大計。」他認為,若社會氛圍持續對生養家庭不友善,再多短期的生育補助都難以奏效。他主張政府應有更積極的作為,例如:效法德國立法,明確定義「兒童的聲音不是噪音」,以公權力劃出清晰的界線。

甚至,他也提出了更具挑戰性的稅制改革構想。「養一個孩子,就該減稅。因為你正為社會的未來付出。反之,沒有生養的人,未來其實是在享受這些孩子長大後貢獻的社會資源。」這個觀點挑戰了傳統的稅收公平概念,也直接點明了個人選擇與社會共同責任之間的拉扯。

「每一個孩子,都是一張可能中大獎的社會彩券。」他生動比喻,「厭童的社會,等於是親手將這些彩券一張張丟進碎紙機。」

經歷了網路上的驚濤駭浪,當話題回到原點,那麼多年來,為什麼選擇待在產房?蘇怡寧的語氣也隨之柔和起來。即便接生了成千上萬次,每當親手將一個新生兒迎接到世界上,聽見那第一聲哭喊,他形容:「那種感動,每一次都是獨一無二的。」或許,正是這份對生命原初狀態的深刻連結,讓他起身走入輿論的喧囂。