靜音的世界,不規則的音波

鬧鐘響起的早晨、電話鈴響的午後、車水馬龍的喧囂,構成我們習以為常的生活,也是人類基本的感知之一。但當你按下靜音鍵、關掉聲音的那一刻,是否曾意識過,這樣的沉默,對有些人來說並非暫時,而是日復一日的生活?

無聲之地,用手語串起社會連結

在語言的洪流之外,還有另一種語言,用雙手構築、用眼神回應。走進士林巷弄的聽障人協會據點,這裡少了以聲音主導溝通,沒有喧鬧的電話聲、沒有此起彼落的語言對話,取而代之的是手語流動、鍵盤敲打螢幕上的文字,以及一雙雙專注的眼神。

「我們做的事,很多人聽不見、也看不見,但對聽語障者來說,卻是生活裡不可或缺的支持。」社團法人中華民國聽障人協會理事長謝素分提到,一通打不出去的電話,可能讓人錯失重要的通知,深刻理解聽不到所帶來的困境,因此協會自成立以來,以「提升聽語障者的生活品質與社會參與」為宗旨,已服務千餘名聽障者跨越溝通障礙、融入社會日常。

同樣身為聽障者,謝素分對於生活中的不便,有著切身體會。也因此,她帶領協會一步步推動服務制度,從手語教學、翻譯服務到遠距視訊協助,協會以多元的方式縮短溝通落差,讓無聲的對話,也能被社會真實聽見。

接住弱勢的聲音,讓輔具成生活必需品

「我從小就戴助聽器,四、五十年前,一個助聽器就要花我媽媽一整個月的薪水,那個月我們家的生活非常拮据,我永遠記得那段日子,從那時起,我就很難過、甚至有點恨。」謝素分以自身經驗點出許多聽障者家庭的共同處境,「為什麼我們需要這樣的輔具,卻又得花這麼多錢?」

「數位助聽器最便宜也要8萬元,我們不是只要一隻,而是兩隻。」推動輔具發放多年,但至今仍未被納入穩定補助的範圍,謝素分提到,協會多次參與公部門會議,反映實際使用者的經驗與需求,希望政府能將這些無聲的聲音納入政策討論之中。

與世界「對話」,在每一個比劃中慢慢發聲

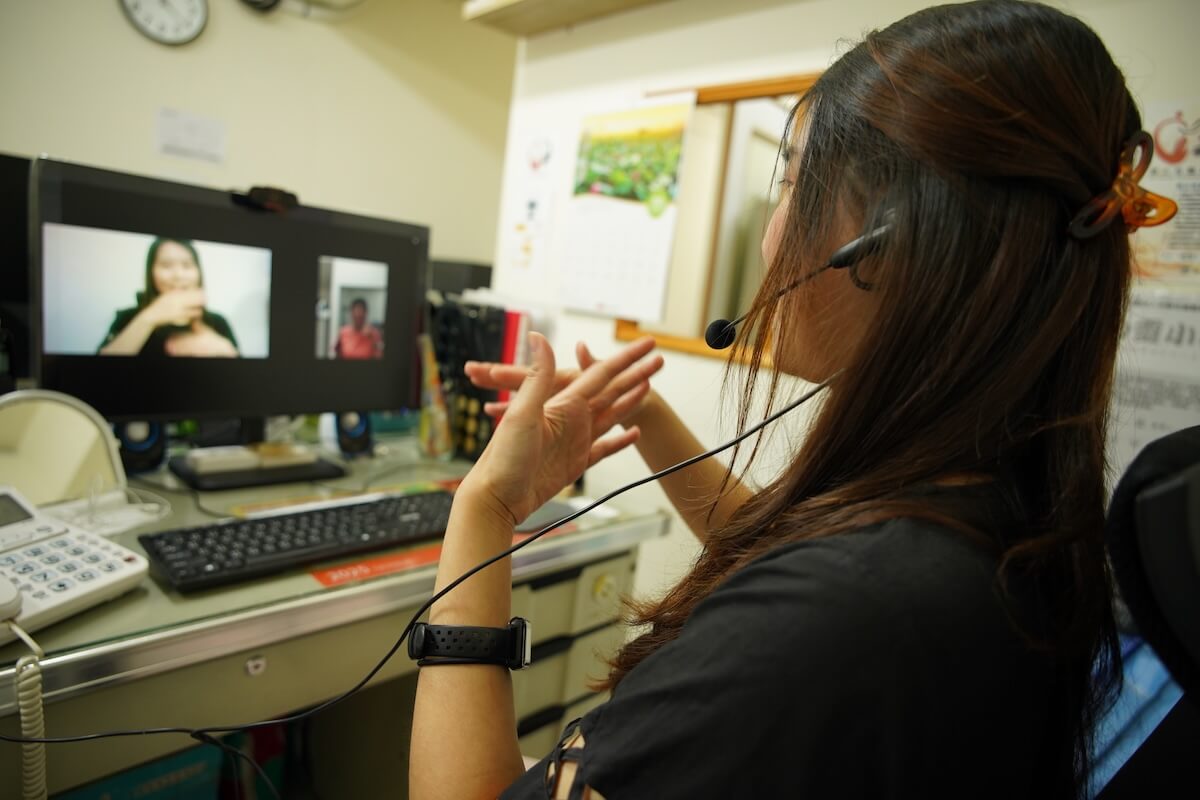

接聽快遞、郵局抑或是打電話訂餐,這些看似稀鬆平常的事,聽障者卻得仰賴第三方來協助。2017年,協會開始推動「視訊電話協助」計畫,以視訊派遣的方式,透過手語翻譯協助通話。謝素分提到,「溝通問題不只是語言上的阻礙,還影響食衣住行。」這項服務響應了聽障者在日常生活中的隱性需求,也讓社會更進一步提升可及性與生活便利,目前服務案量也逐年在增加。

在金融服務中,聽障者在銀行要借貸、辦信用卡、開戶往往遭遇阻礙,因此協會自開展視訊客服服務以來,已有多家金融機構與協會合作。像是玉山銀行、臺灣銀行,率先導入手語視訊客服,與協會簽約合作,取得良好成效;而壽險業者則有凱基人壽、第一人壽等,以凱基人壽為例,除了資金上的挹注外,也會讓每位職員一年至少8小時公益時數,來協會一同參與。

從同理到聽障駕駛倡議,更讓社會理解行動的困難

從喇叭警示、煞車反應到救護車鳴笛,我們總理所當然地依賴聲音指引行車路徑,卻鮮少思考「若無法聽見這些警示聲響,駕駛是否依然安全?」

為了減少行車風險並落實身心障礙者權利公約(CRPD)精神,聽障人協會近年積極推動「聽障者行車友善貼紙」,希望透過貼紙上的國際標誌、友善體諒字樣以及閃燈提醒,提醒用路人注意聽障朋友所駕駛車輛,同時給予理解與空間。

「這類貼紙可成為交通安全的新實務,也需要從政府核准、產製貼紙、宣導教育,到法規配套,才能真正落地。」謝素分指出,若能配合政府核准、法規制度與宣導教育,讓更多人看見聽障者在交通場域中面臨的困境,才能真正實現安全與尊重並行的無障礙道路環境。