自由而自信:5 部身障運動者電影,看見身體與意志的張力

Doiiin 與你分享 5 部關於身障運動者的電影,從運動場到社會運動,這些故事帶你看見在「勵志」的外界眼光之外,身障者在運動中與自我搏鬥的勇氣與力量。

Doiiin 介紹 5 部描繪身心障礙者與運動的電影,從紀錄片到劇情片,涵蓋運動競技、權利運動、個人重建等多元面向,包括《謀殺球》、《帕奧精神:鳳凰高飛》、《希望之夏》、《靈魂衝浪手》與《最好的男人》。這些作品展現出障礙者在現實挑戰中如何尋找自我定位,重新定義自由與自信的意涵。透過真實生命經驗與細膩影像語言,觀眾得以看見不同身體狀態下的能動性、情感與尊嚴,並反思社會對「正常」與「差異」的認知。

每當我們談論「自由」與「自信」時,往往聯想到突破界線、無所畏懼的姿態。然而,下列 5 部描繪身心障礙者的電影中,這樣的姿態,其實是經歷無數次重建、對抗與掙扎後淬鍊而成的結果;面對受限的身體與社會偏見,總有人以衝撞、幽默、堅持與團結之姿,持續開闢出屬於自己的道路。這些作品亦讓我們看見——自由,不只是身體的能動性,更是一種源自內心的選擇;而自信,則是在傷痕與不完美中,重新明白自己存在的重量。

1. 《謀殺球》(Murderball),2005

不要被輪椅騙了!這群男子在場上的碰撞與怒吼,激烈程度不輸任何一場美式足球。紀錄片《謀殺球》聚焦於美國與加拿大的輪椅橄欖球國家代表隊,拍下運動員們如何駕馭著金屬輪椅,在場上高速衝撞、爭奪球權,也記錄了因傷癱瘓、與家人關係緊繃的他們,如何於球場上重建自我認同,並在場下坦露親密、脆弱與憤怒。

主角之一馬克.祖潘(Mark Zupan)性格火爆,曾因意外癱瘓,卻在輪椅橄欖球找到全新戰場,帶領美國隊與宿敵加拿大正面對決。本片由亨利.亞歷克斯.魯賓(Henry Alex Rubin)與達納.亞當.夏皮羅(Dana Adam Shapiro)共同執導,不刻意煽情,也不將殘疾浪漫化,而是用更直接、帶勁又幽默的視角,描繪選手如何將身體限制轉化為衝撞世界的力量。

2. 《帕奧精神:鳳凰高飛》(Rising Phoenix),2020

若說奧運是英雄誕生之地,那麼帕奧,則是英雄匯集之所。紀錄片《帕奧精神:鳳凰高飛》帶領觀眾重返 2012 倫敦與 2016 里約帕拉林匹克運動會——從霍金以電腦輔助發表開幕致詞,到倫敦街頭張貼的幽默標語:「Thanks for the warm-up(感謝你們的暖場)」,足見帕奧已不再只是奧運的延伸賽事,而是一座真正屬於重生者的榮耀殿堂。

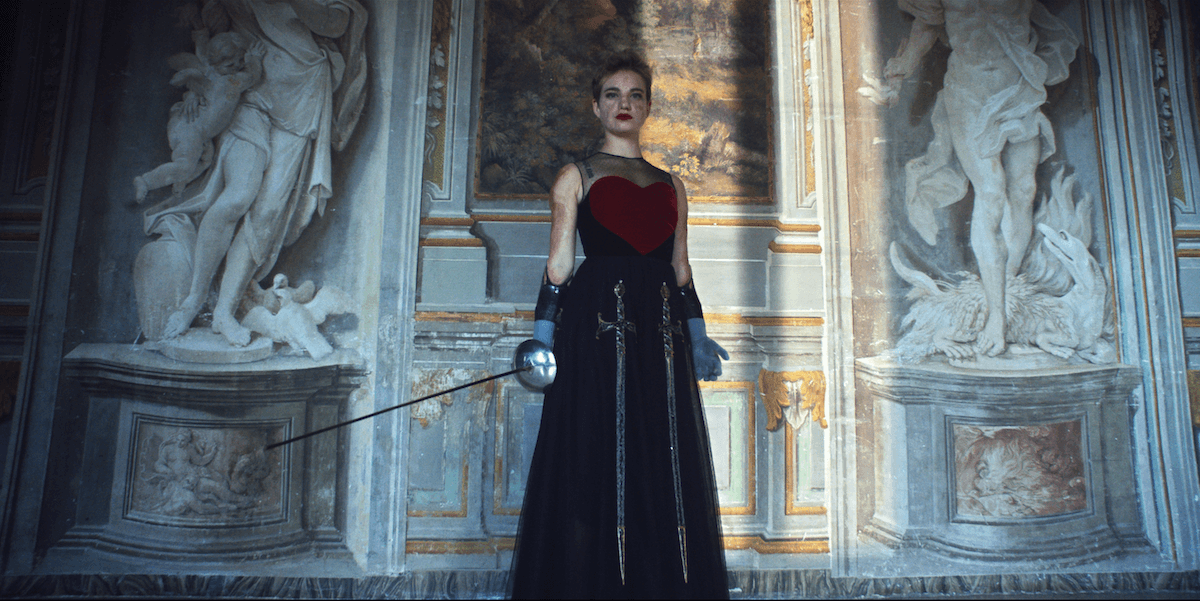

本片以流暢的剪輯與動態攝影,捕捉運動員精實的體態和力量,其中亦巧妙穿插選手的生命故事與場上競技,展現肢體殘缺和意志強韌之間的張力及美感。義大利擊劍選手碧碧.維奧(Bebe Vio)病後重返賽場,形容自己如浴火重生的鳳凰;無臂射手麥特.史圖茲曼(Matt Stutzman)用雙腳完成精準射擊,打破了當時最遠精確射箭的世界紀錄。片中不僅挑戰人們對殘疾、運動與美的刻板印象,同時細數帕奧歷史上的重重阻力——1980 年蘇聯以「國內沒有殘疾人」為由拒絕舉辦賽事;2016 年里約更曾在賽前因預算削減,險些取消。所幸,每一次被忽視、拒絕與邊緣化,最終都將轉化為更堅定的回擊——這便是帕奧真正的精神。

3. 《希望之夏:身心障礙革命》(Crip Camp: A Disability Revolution),2020

1971 年夏天,美國紐約郊區的「傑奈德營地」(Camp Jened)迎來一群不被主流社會理解的年輕人——他們是來自各地的身心障礙青少年。在這座由嬉皮創辦的夏令營裡,沒有人因輪椅、語言障礙或行動不便被排除在外,營火邊、餐桌旁,所有的聲音都可以被聽見;他們一起玩耍、歡唱,甚至迎來人生第一場熾熱的戀情。一場看似平凡的夏令營,不僅成為許多身心障礙者的烏托邦,亦埋下美國身心障礙權利運動的火種。

紀錄片《希望之夏:身心障礙革命》由當年營隊成員之一的詹姆斯.勒布雷希特(James LeBrecht)共同執導,穿梭於豐富的歷史影像與訪談之中,追溯這群年輕人如何從營地走上街頭,最終推動《美國身心障礙者法案》(ADA)的誕生。當來自不同障別的人們癱瘓街頭、靜坐抗議,甚至佔領舊金山的衛生教育福利部大樓,社會終於看見——輪椅滾過柏油路、口耳相傳成為團體意志的聯繫,身體的限制無法阻止他們對公平的渴望。本片由歐巴馬夫婦創立的高地製片公司製作,獲得奧斯卡最佳紀錄片提名。

4. 《靈魂衝浪手》(Soul Surfer),2011

來自夏威夷考艾島的貝瑟尼.漢密爾頓(Bethany Hamilton),自幼便是衝浪好手。13 歲那年,她在一次出海時遭虎鯊襲擊,失血過多,左臂被迫截肢,原本的夢想也隨之中斷。直到某次前往泰國協助海嘯後的救援行動,貝瑟尼陪著一群因受創而不敢踏入海中的孩子下水、衝浪,這才意識到:自己的故事,也許能成為他人的勇氣。

2011 年上映的劇情電影《靈魂衝浪手》,改編自貝瑟尼的自傳《左手的勇氣:一個關於勇敢、樂觀與熱愛生命的故事》。決心重返海面後,她與父親一同改裝浪板、調整姿勢、反覆觀察乘浪時機,而勝利早已不是唯一的目標。主演的安娜蘇菲亞.羅伯(AnnaSophia Robb)原本不會衝浪,為此貝瑟尼還親自傳授技巧;而團隊在製作上亦面臨挑戰——羅伯身形嬌小,與身高 180 公分的本人相差甚遠。於是幾場衝浪戲便改由貝瑟尼親自替身上陣,她笑稱:「沒有人比我更適合演一位單手衝浪者了。」

5. 《最好的男人(暫譯)》(The Best of Men),2012

戰後英國的復健病房裡,癱瘓的士兵躺在床上等待命運的發落,直到一名來自德國的神經科醫生古特曼(Dr. Ludwig Guttmann)出現,打破了這片死寂。為了逃離納粹迫害,猶太裔的古特曼流亡至英國,並受「援助難民學者理事會」(CARA)資助得以留英行醫。起初,這些士兵對一位來自「敵國」的醫師心存疑慮,但古特曼不為所動,反而鼓勵他們坐起身、出門去參與運動競賽,甚至親自為其設計訓練課程,逐步建立起早期的復健體系。

英國 BBC 劇情片《最好的男人》改編自真人真事,講述帕運之父古特曼如何推動脊髓傷患者的運動復健,並於1948年在醫院舉辦了首屆「史托克曼戴維爾運動會」,這場盛事亦被視作帕拉林匹克運動會的前身。由艾迪.馬森(Eddie Marsan)飾演的古特曼風趣又固執,初來乍到便一改院內讓病人長期臥床、注射鎮靜劑的陋習。他相信運動不僅僅是身體的鍛鍊,更是恢復尊嚴的方式;輪椅曲棍球比賽,亦成功讓原先封閉退縮的士兵重新認識自我,找回生而為人的尊嚴與活力。