手術房外,才是真正的挑戰——「脊力安心」林思維醫師

在台南佳里,林思維醫師以「脊力安心」團隊推動術後照護,從手術、復健到社群支持,打造讓脊椎手術和脊髓損傷病人安心康復的醫療流程。

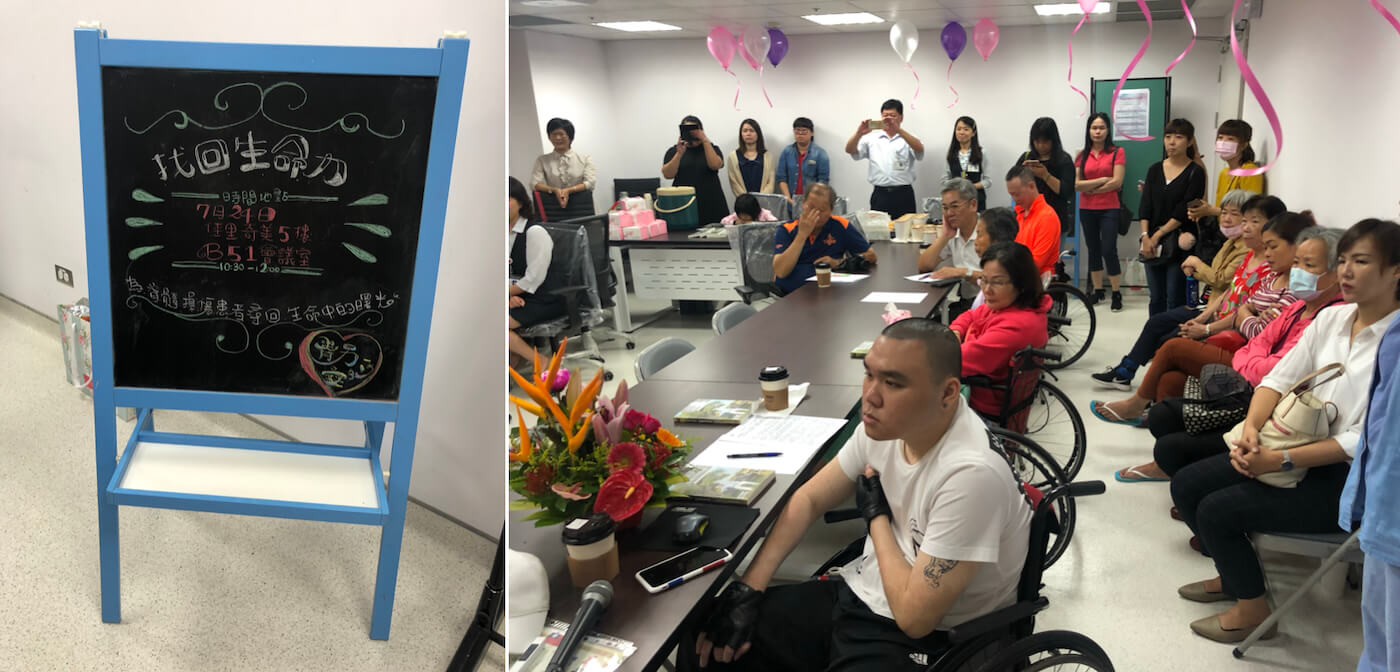

在台南佳里奇美醫院,神經外科主任林思維醫師長年推動脊椎醫療與術後照護。他深知「手術只是脊椎疾病治療的一部分,真正的挑戰在照護」,因此成立「脊力安心」團隊,將風險評估、復健指導、衛教影片與居家照護標準化,幫助病人與家屬更安心。林思維也親身體驗過術後嚴重背部疼痛,體悟到肌力訓練的重要性,因此積極推廣核心與肌群鍛鍊,改善病人的痠痛與生活品質。他也關注脊髓損傷病人,強調除了醫療與復健,心理支持與社群陪伴同樣關鍵。透過病友陳柏元先生、林昭坤先生的生命故事,「脊力安心」不僅是醫療團隊,更是一張凝聚病人、家屬與社群的支持網。林思維期望未來可以整合復健科、心理治療、營養與健身等各專業,讓病人不只恢復身體,也重拾生活的主導權。

在台南佳里,神經外科主任林思維醫師長年坐鎮奇美醫院,看過無數病人因脊椎問題而痛苦不堪。有人長年務農、搬運重物,導致腰椎退化;有人則是長時間靜坐於辦公桌前,肩頸僵硬,最後演變成頸椎疾病。

林思維常說:「手術只是治療脊椎疾病成功的一半,術後照顧也是恢復的關鍵。」這句話,也是他創立「脊力安心」團隊的核心理念——醫療不是單純的技術操作,而是一場陪伴病人走過漫長復原路的旅程。

2013 年,林思維醫師來到佳里,開始推動脊椎微創手術。這裡有許多長年從事勞動的居民,脊椎退化的病例自然不少。隨著手術量逐漸增加,他察覺到:部分病人對手術前、後的照護帶著疑問,不了解該怎麼照顧自己、怎麼復健,更不清楚該如何調整生活習慣來加速復原與減少再退化。

2017 年 4 月由林思維醫師帶領外科專科護理師開始收集資料進而分析資料,著手規劃「脊椎照護團隊」,並於 2017 年 5 月成立「佳里奇美神經外科脊椎照護團隊」,制定「脊椎術後安心照護計畫」。將手術主要的照護及衛教內容區分為術前、住院和出院後三個時期,每個時期皆有不同的照護重點,由團隊醫師和護理師提供指導。

後續也加入了住院前的風險評估、復健醫師和復健師住院期間的復健指導,到出院後的衛教卡、QR code 影片教學,建立起一套標準化流程,取名「脊力安心」團隊。團隊自行拍攝衛教影片、製作病房床頭衛教卡和網路衛教連結。在團隊各成員大約一年時間的努力,流程逐漸成熟,也讓病人和家屬在治療過程中獲得更多信心與依靠。團隊的這套照護模式在 2019 年獲得 SNQ 國際品質標章認證。

「脊椎」與「脊髓」,兩種不同的課題

多數人常把「脊椎」與「脊髓」混為一談,林思維耐心解釋其中差別——脊椎是支撐身體的一節節骨頭,承受日常生活中的重量與壓力;脊髓則隱藏在其中,就像一條粗大的電纜,傳遞全身的感覺與運動等神經訊號。

脊椎的退化問題,帶來的往往是腰痠背痛、肩頸痠痛或神經壓迫引起的感覺和運動功能異常;但脊髓一旦受傷,後果卻可能是全身癱瘓。正因如此,處理脊椎退化與脊髓損傷,是兩個完全不同的課題。前者大部分個案靠復健、藥物與甚至手術,都有不錯的療效,對病人來說還有選擇的餘地;後者卻是一場漫長且艱難的復原之路,需要醫療、心理乃至家人社群的全力支持。

過去資訊不普及,坊間流傳「開脊椎手術會坐輪椅」的謠言,讓許多病人寧願忍痛也不敢求醫,導致可以盡早治療的疾病拖延到神經損傷,大大影響治療效果。林思維無奈笑說,三、四十年前醫療技術確實有限,但現在情況早已不同。現代微創手術風險大幅降低,病人恢復速度也快得多,迷思卻依舊盤踞人心。

更嚴峻的,是那些因意外導致脊髓損傷的病人。林思維回憶,曾在今年某個月內就遇到四個案例,包括車禍自撞後癱瘓,或掃地跌倒傷到頸椎後再也站不起來。幸運的病人能透過手術與復健逐漸恢復站立,不幸者卻只能長期臥床。

其中一位個案黃先生在一場大雨中出了車禍,頸椎脊髓損傷造成癱瘓,治療期間除了感覺和運動功能影響外,也經歷了因受傷帶來的憂鬱。手術後,在家人和醫護團隊的鼓勵陪伴下,黃先生積極參與復健和心理治療,從一開始癱瘓臥床,到現在可以每天在醫院病房和停車場努力訓練,下雨天也不放棄,利用院內各樓層空間加強練習,幾個月後,神經功能有明顯進展。林思維分享,脊髓損傷患者的治療中,除了藥物和手術,更重要的是心理支持,讓病人願意在困境中積極恢復。

「脊髓損傷的殘酷,不只在於身體機能的失去,更在於清楚的意識與無能為力的心理落差。」林思維說,這些病人往往在病床上睜著眼,卻無法伸手抱抱孩子,無法為家庭分擔經濟,憂鬱症幾乎是必然的挑戰。

當醫師成為病人:一堂肌力的功課

而對「術後照護」與「肌力訓練」的重視,來自林思維親身體會。幾年前,他因病緊急開刀,疾病治療過程,因疼痛無法維持正常姿勢,造成背肌肌力嚴重退化。雖然 X 光檢查顯示脊椎沒有大礙,他卻天天背痛得無法入眠,甚至陷入憂鬱,靠止痛和安眠藥度日。

直到他尋求健身教練進行肌力訓練,四個月後疼痛終於逐漸改善。這段經歷讓他徹底理解:「很多病人的痛,不是脊椎問題,而是肌肉失去力量。」

因此,他開始積極鼓勵病人術後進行核心與肌群訓練。有些長輩聽到「健身房」就搖頭,覺得那是年輕人的場域。林思維分享,一位 60 多歲的阿姨堅持十年健身,如今精神奕奕,甚至帶動丈夫一同運動;也有人原本每天只靠走路「當運動」,卻在釐清肌群訓練重點後,才真正改善背部的痠痛。

「運動是沒有人可以幫忙的,教了多少的知識跟動作,不主動訓練的話,就跟餓肚子時把飯端到你面前,你不主動張口還是會餓的喔。」他喜歡用生活化的比喻這麼提醒病人,語帶幽默,卻道出最直接的真理。

從個人到社群,身心一起復健

在脊髓損傷的案例中,林思維印象最深的是病人陳柏元。他原體格健壯,高三時卻因車禍導致頸椎損傷,成為重度肢體障礙者,半身不遂需依賴輪椅,一位青春少年就這樣瞬間被推入無法行走的現實。最初,他歷經憂鬱、一度自暴自棄,但在母親的陪伴、醫療團隊的關心支持,以及醫師不斷鼓勵下,他逐漸摸索出新的生活方式,慢慢地走進社會。除了開始網購創業,也重返校園完成中學學歷。2022 年,柏元參加了全國身心障礙國民運動會,贏得三面銀牌,更在 2023 年榮獲總統教育獎。現在,他在慈濟大學就讀,希望未來成為一位能救人的生命教育講師。

「無法恢復行走,但他重新找回了生活的主導權。」林思維語氣裡帶著驕傲。

另一位大家稱「坤哥」的病友林昭坤,同樣是脊髓損傷者,他選擇把自身經驗化為他人的力量。他身兼臺南市無障礙協會理事長,邀請陳柏元一起加入自發性團體「愛的小飛俠」的行列,走進病房探望傷友,幫助傷友重建自立、自信的生活。林思維回憶,每當有病人陷入焦慮、憂鬱時,坤哥和其他病友的出現往往比任何醫囑更有安撫效果,「有時候醫師的話,還不如同路人的感同身受來得有力量。」

在這些故事背後,還有更多像「愛的小飛俠」抑或是其他協會成員、教會團體與志工,以實際行動陪伴病友,包括帶病友去運動會、上課,甚至只是一起聊天喝上一杯茶。這些看似日常的互動,卻能讓病友明白:自己不是孤單一人。林思維說,醫院能提供的是手術與藥物,但真正漫長的復健路,需要心理與社會資源的共同挹注,復健不是一個人的戰役,而是一整個社群的參與。

漫漫長路,一起走就不孤單

如今,團隊持續自發性集結力量,讓「脊力安心」不再僅是一個臨時團隊,而是化為醫院的日常流程。不論是風險評估、復健指導或是衛教影片,標準化的照護制度,讓醫師、護理師、復健師、陪病家屬都更清楚每一步該怎麼走,這不只大大提升了醫療量能,也讓病人與家屬更加安心。

「病人不是手機,送進手術室就像送去維修,不可能零件換好功能就全新如初。每個人的恢復速度和結果都不同。」對於未來,林思維有更多的想像,不僅是延續這套制度,而是將更多專業納入其中。

除了神經外科本身的手術治療,期待復健科、心理治療、營養指導,甚至健身教練都能成為團隊的一環。因為在他的眼中,脊椎健康不是單一問題,而是一個需要從骨頭、肌肉、心理到生活全面照護的課題。林思維將這樣的願景命名為「脊椎健康促進中心」,一個真正能跨領域合作、幫助病人找回生活的所在。

在佳里的日子,他見證了無數人脫離痛苦、重獲新生,也陪伴更多人與不完美共處。從手術室到復健室,從病房到社群,林思維醫師與他的團隊,走出了一條屬於地方醫院,溫暖的醫療之路。這條路或許艱辛,卻因為有醫護團隊的耐心、病人的勇氣,以及社群的支持,而充滿力量與溫度。