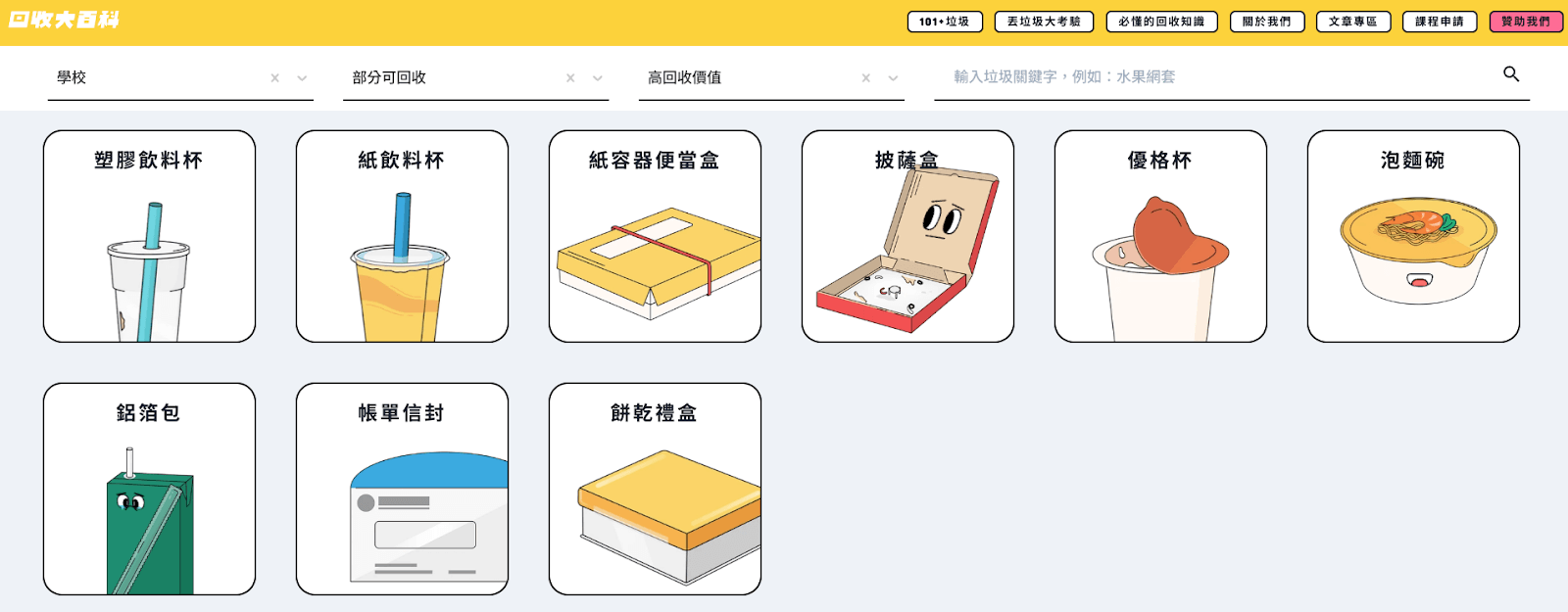

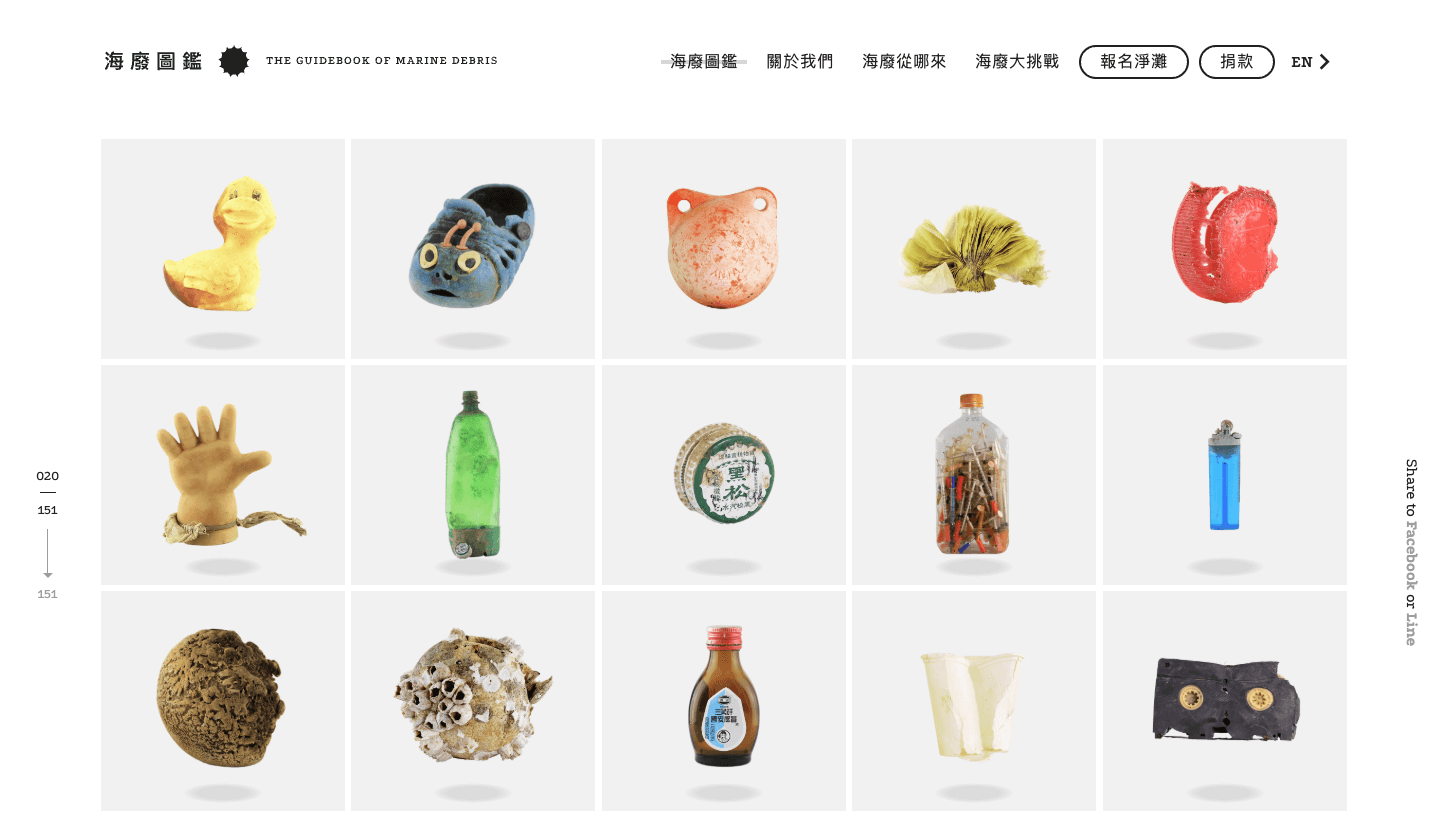

成立 12 年來,號召超過 249 場淨灘,參與人次突破 56,161 人,更累計清除高達 198,503 公斤的垃圾——RE-THINK 重新思考環境教育協會自海廢議題出發,2018 年推出台灣第一個《海廢圖鑑》,從塑膠玩具到麻將牌、保險套到鏽蝕的鐵罐,團隊以繽紛的網頁視覺網羅無數廢棄物,好比蒐集寶可夢;2021 年,他們延續幽默的風格再推出《回收大百科》,透過擬人化視角,為那些看似尋常卻古怪、令人疑惑的回收物,提供更清晰透明的分類指引。

有別於人們對環境倡議組織的刻板印象,RE-THINK 散發著年輕的氣息。或許有人會說,只是淨灘怎麼夠?但他們做的,早就遠不止淨灘。

點開 RE-THINK 的社群帳號,貼文中總少不了標誌性的戲謔標語——不愛分類,人生催淚;垃圾亂丟,運勢不優——他們擅於連結時事,將環保議題融入生活細節。元宵節發放的吉伊卡哇燈籠怎麼回收?一張張清晰的圖文步驟讓一切變得直覺易懂;如何向長輩傳達回收規則?詼諧的台語教學短片,配上黃之揚執行長「扮老」的濾鏡特效,場面搞笑又生動。

不正經,真的做得好環保嗎?

「我本來就是這種個性,」黃之揚笑說:「我會去保護一些有意義的浪費時間,或是當中的彈性、嘗試和荒謬吧。」

不正經地推環保,能養活自己嗎?

2013 年夏天,受到好友啟發,黃之揚等人在高雄旗津號召了人生第一場淨灘活動。頭一次拿起大聲公面對群眾,多少是心虛的;而一個成長於台中都會區、20 出頭歲的少年,對於自然、環保與公益的想像,大抵也是模糊的。「沒多久太陽花學運就爆發了,當時台灣的社會氛圍湧動,我們一群朋友很常在台北某處華廈頂樓看著底下的車水馬龍,討論台灣的未來該怎麼辦。」

憤世嫉俗、理想化,還有能大肆消磨的時間與熱血——如今回想,似乎天真得令人發笑,「但 RE-THINK 就是從這種很草根的狀態長出來的。」

成立之初,RE-THINK 有過一段一毛錢都沒賺卻依然開心的時期。但隨著畢業步入職場,比起乏味的正職工作,玩票性的淨灘反倒成了黃之揚的使命與熱情所在。如果環境事業才是真正想做的事,他不得不面對一道現實問題:當前的模式,究竟能不能養活自己?

「很多人會覺得,憑什麼處理社會議題、投入公益還要被社會傷害?」但在他看來,議題與專業能力兩者得分開來看,因為所有理念都渴望被看見,而光有好心是不夠的。認清「撿垃圾」賺不了多少錢,黃之揚從過往成功動員的虛榮中抽離,重新檢視不足,追問的始終是自身到底還有多少能耐?他明白,與其情勒式地寄望外界回饋、捐款,專注於自身職能的發展更實在。

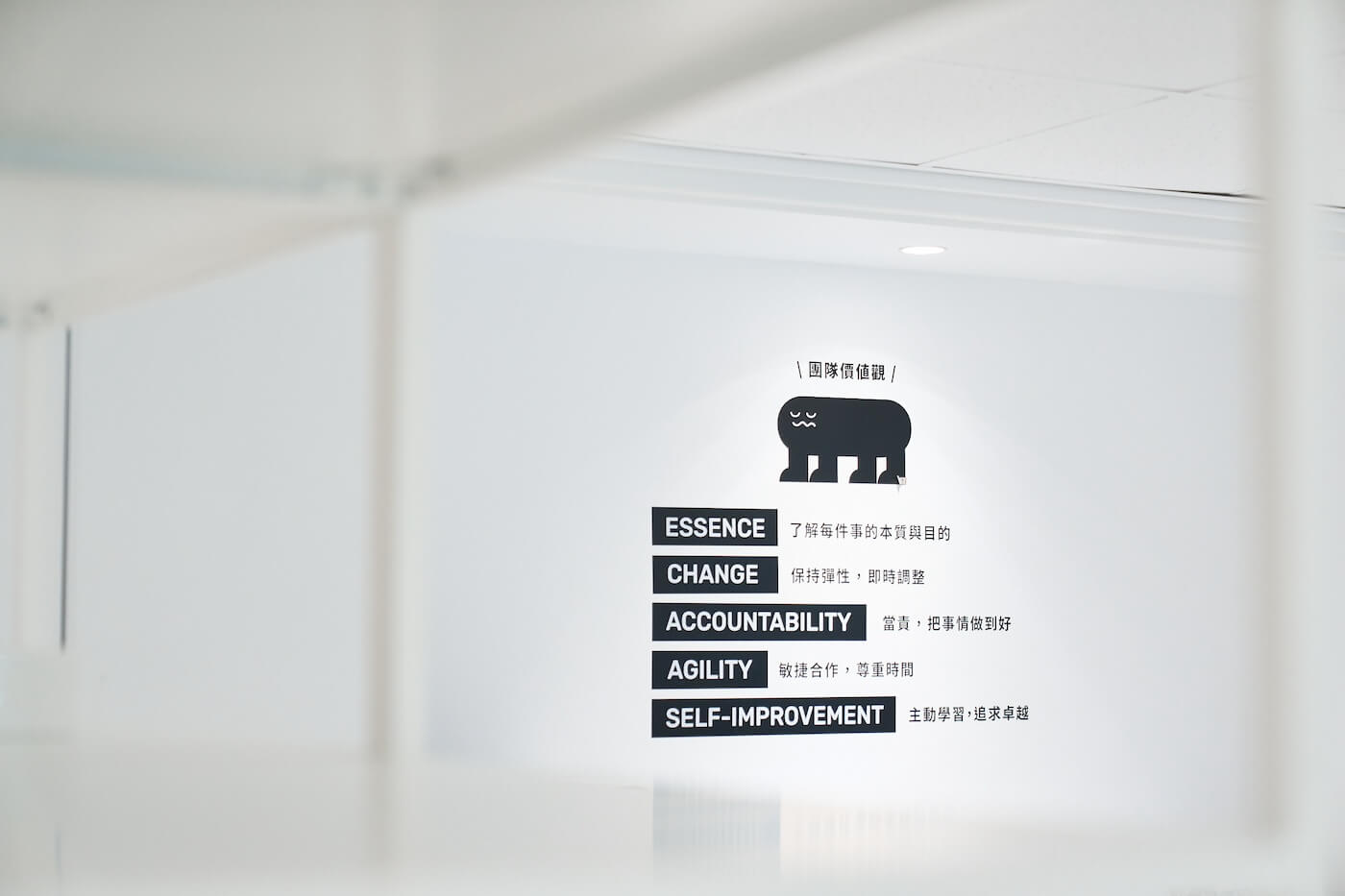

保持彈性:那些錢,與錢以外的事

那些年,RE-THINK 不僅持續淨灘,也自源頭減量、校園環境教育等面向切入;而伴隨ESG、SDGs 等概念的導入,關注他們影響力的單位亦越來越多。2017 年,RE-THINK 正式立案為社團法人,組織規模漸漸擴張,開始與企業、政府合作,並接受民眾捐款。

「還是有多人認為公益應該是免費的,不該談錢,那麼員工的薪資從哪裡來?」黃之揚指出,「許多企業提出要帶員工來淨灘,但這本質上已經是由我們提供的教育訓練服務,企業難道不需要付費嗎?」談錢並不可恥,每個人各司其職,認清資金與影響力如何成為驅動一切的媒介,才是真正可持續性的模式。

但如果只是出錢了事,未免也太無趣了。

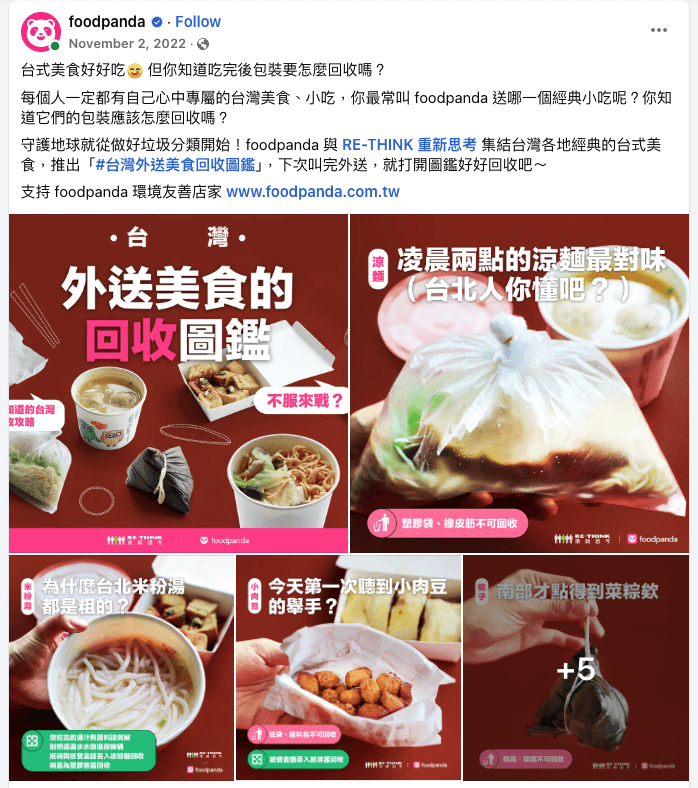

黃之揚回憶 foodpanda 第一次找上門時,也是希望合辦淨灘。作為國內最大的外送平台之一,他們的影響力遠不止於此。「foodpanda 是產業鏈中的重要利害關係人,在淨灘之前其實還有一百件更有意義的事可以做。」

幾經討論後雙方取得共識,決定從自主減量著手。由企業端共享內部資源,RE-THINK 則設想了一套標準,以減少外送包裝、降低一般垃圾焚化量為目標,期待店家使用一體成型的紙盒——不用貼紙、膠帶——殊不知卻招致一面倒的反彈,不少店家直呼「這根本不可能啊!」

執行層面的打臉與退讓無可避免,團隊逐步調整策略,釐清不同店家的運作以總結相對可行的方式。黃之揚也在過程中明白,所有的行動都需要保有彈性,而非一味抵抗。

那麼,一邊在社群上提倡減少外送,一邊又與外送平台合作,兩者不衝突嗎?「當然會有衝突,」他坦言,「可是對我來說,環保並不是非黑即白的選擇,而是一道光譜。最理想的當然是不訂外送、自備餐具,但這並不適用所有人。有些人要照顧孩子,根本沒有時間採買,那麼外送就是他的救贖。」

當需求始終存在時,能不能在「不環保」的選項中找到相對環保的做法,才是 RE-THINK 所在意的,「但無論如何,我們堅守的原則就是『不導購』,畢竟世界上沒有絕對環保的東西,一切仍取決於人的行為和消費心態。」

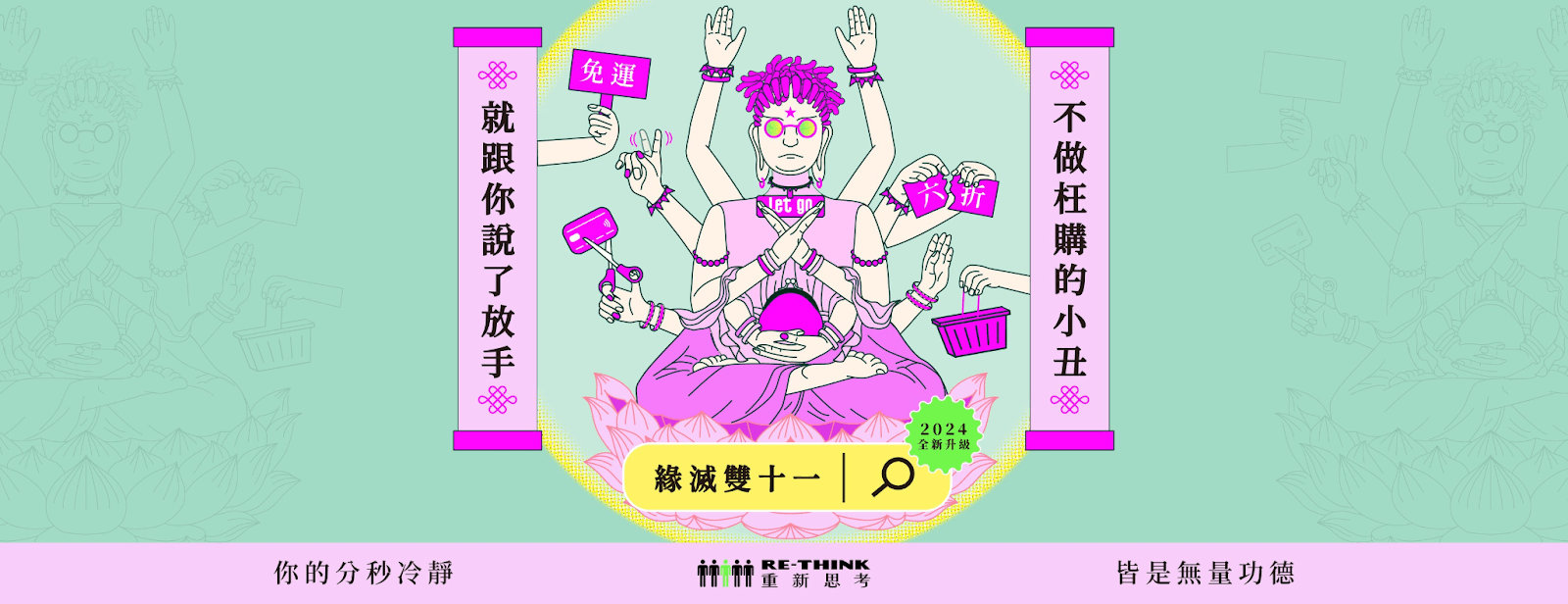

設計思考,是一種誠實

不導購,這完全違反主流資本主義的邏輯。他們該如何策動群眾響應,並引導更理性的消費習慣?RE-THINK 善用社群的力量,在各大商城推出雙十一購物優惠的同時,發起「緣滅雙十一勿貪不枉購」抄心經互動網站,透過「線上抄經」勸戒衝動購物,將不枉購的行動迴向給地球。網站上線首週即突破萬人瀏覽,獲得熱烈關注。

「現在的社群時代其實很『使用者為本』,要去思考受眾喜歡什麼、會接受什麼。」做社群的這些年黃之揚已養成習慣,常常瀏覽他人的素材,再預判不同貼文能有多少讚數——新鮮感之於老梗,大眾心中自有衡量,人性的回饋往往很誠實。

而「設計思考(Design Thinking)」的本質,或許也是一種誠實——承認我們都會懶惰、心存僥倖,更不完美。「直到現在,我也不敢說自己是超級環保的人。」黃之揚所言,亦是許多人的心聲。

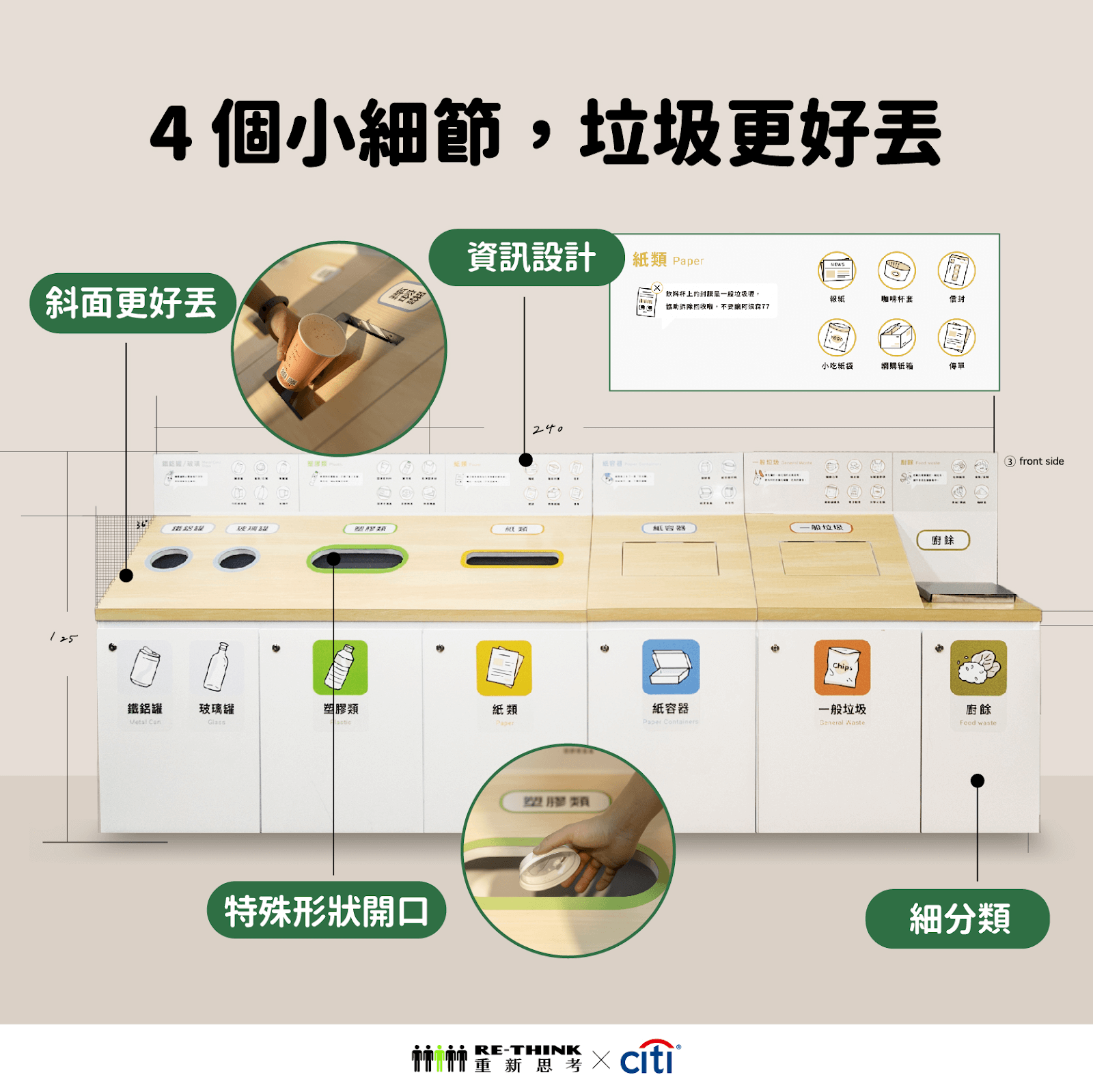

過去,RE-THINK 曾在不同場域進行「垃圾破袋調查」,發現許多可再利用的資源被誤丟進一般垃圾,其中最常被丟錯的是廚餘和紙容器。「丟垃圾時若缺乏適當的引導,有些人可能就直接亂丟。假設能提供更明確的資訊與指引,是否就能改變人的行為?」

他們也觀察到,戶外的公共垃圾桶一旦被家庭垃圾塞滿後,瓶瓶罐罐便會被堆置於平台上方。現象之荒謬,黃之揚笑說:「大家寧可把垃圾放在垃圾桶上,也不願讓它落到地上,這大概是所謂道德的最後一條底線吧。」

希望改善亂象,團隊找到願意支持相同理念的企業,著手改造垃圾桶,不僅增設分類、添加更清楚的標示,亦縮小投入口徑,並設計了傾斜外型;將其推廣至部分校園後,也帶動回收正確率有效提升。

不只做簡單的事

無論是淨灘起家,還是近年推出的《海廢圖鑑》、《回收大百科》,甚至是垃圾桶創新設計案……RE-THINK 經常被問:「然後呢?」

不少人以為他們追求花俏和噱頭,實則不然。

「我們的確做了很多會被認為像是 showcase(展示品)的東西,但那或許是因為這個社會充滿不安全感,很難想像未來。」

近期,關於各縣市不再回收塑膠吸管的傳聞獲得證實。至於為何各地回收標準總是不一,則與「因地制宜」的政策有關——標準會隨著資源需求與處理量能而調整。各地合作的回收廠因技術與意願上的差異,也導致了「這裡能回收、那裡不能」或「過去能回收、現在不行」的現象。

回收體系在台灣的發展始終不易。但總不能因為困難,就選擇兩手一攤。

為了在環保這條路上走得更長遠,RE-THINK 也持續從內部撥出 10-20% 的資源投入各項實驗性專案,在不考量收益的前提下,嘗試出更多自由與可能性。

作為成功存續超過十年、既有韌性也帶著幾分任性的非營利組織,RE-THINK 始終站在先行者的位置。而黃之揚不求一步到位,也不想只做簡單的事,面對外界的觀望和猶豫,他說,「成果在這裡,未來能長成這樣——別擔心,慢慢走過來吧。」