燈暗後,在劇場裡拾荒——山峸製作設計袁浩程的循環劇本

山峸製作設計執行總監袁浩程,以劇場循環經濟為核心,打造倉庫、書店與小戲節,推動北投藝術鎮,實踐文化永續與地方創生。

山峸製作設計執行總監袁浩程,從在劇場廢墟中拾荒開始,逐步建立起完整的循環經濟系統,為道具、人才與藝文生態找到永續之路。他在八里設立倉庫,推動道具再利用,並在北投與學長王政中共同經營二手書店,打造結合酒吧的藝文空間,以商業模式支持文化實踐。同時,他主辦「北投小戲節」,成功串聯在地產業,讓藝術為地方帶來觀光效益,並提出「北投藝術鎮」的長期願景,期待透過藝文與商業的良性循環,留住創作者與故事。這不僅是劇場的永續實驗,也是地方創生的文化實踐。

每一場舞台劇的落幕,都指向一批精美佈景與道具的生命終點。

這些曾承載著故事與情感的物件,在經歷短暫絢爛後,多數命運是被迅速拆解,運往廢棄物掩埋場。在表演藝術產業中,這是一套行之有年、被視為理所當然的運作模式:為了舞台上的完美,默許了舞台下的浪費。

「因為丟掉,比什麼都便宜。」這句業界流傳的潛台詞,點出了問題的核心。山峸製作設計執行總監袁浩程,卻拒絕接受這個看似理所當然的答案。他花了十年時間,從隻身在劇場廢墟中拾荒開始,到建立系統化的道具倉儲與租賃模式,試圖為這個行業的「一次性文化」找到解方。他想做的,是建立一個能讓道具、人才、甚至整個藝文生態都能永續循環的系統。而這一切的起點,就在北投。

劇場拾荒者的誕生:從個人實踐到系統建構

袁浩程對「物盡其用」的執著其來有自。他從小便熱衷擔任環保股長,享受將回收物整齊分類的成就感;家中爺爺的遺物,也讓他體悟物件與故事之間的深刻連結。這份惜物的初心,伴隨著他進入北藝大劇場設計系,後續卻讓他在追求極致美學的殿堂裡受到巨大衝擊。

「一堂繪景的調色課,好幾桶油漆就這樣倒掉;一齣戲結束,整個舞台上的道具就直接丟棄。」他曾困惑地向老師提問,得到的回答卻是:「丟掉,比什麼都便宜。」建置與管理倉庫的成本,遠高於拋棄。他驚覺,原來劇場產業的運轉,建立在「一次性」的便利之上。

老師的答案沒有讓他卻步,反而點燃了一把行動之火。在校時,他與同學自組「劇場禿鷹」行動,在每個拆台的深夜,穿梭於佈景廢墟中撿拾可用之材。這些被拯救回來的「廢料」,便成了他創作的軍火庫,讓他能以「免費提供材料」為誘因,為自己換取無數的實作機會。

這份務實的行動力與獨特的資源整合能力,讓袁浩程在畢業後迅速累積起業界聲量。2018年,他正式成立「山峸製作設計」。公司以一條龍的設計製作服務基礎迅速成長茁壯,2018、2019 兩年業務量大到應接不暇,眼看一切正要起飛,一場席捲全球的疫情,卻為這艘高速前行的船,踩下了急煞車。

而這場突如其來的危機,也成為真正讓他意識到,光是撿東西、堆東西已遠遠不夠的轉捩點。「第一個月,大家還很開心,終於可以休息了。」袁浩程坦言。但隨著停擺來到第二、第三個月,焦慮迅速取代了愜意,「那時候我才真正明白,公司為什麼必須要賺錢。」他深刻體悟到,當夥伴們的生計出了問題,再堅固的合作關係都會動搖,「所有人先吃飽」才是實踐一切理想的前提。

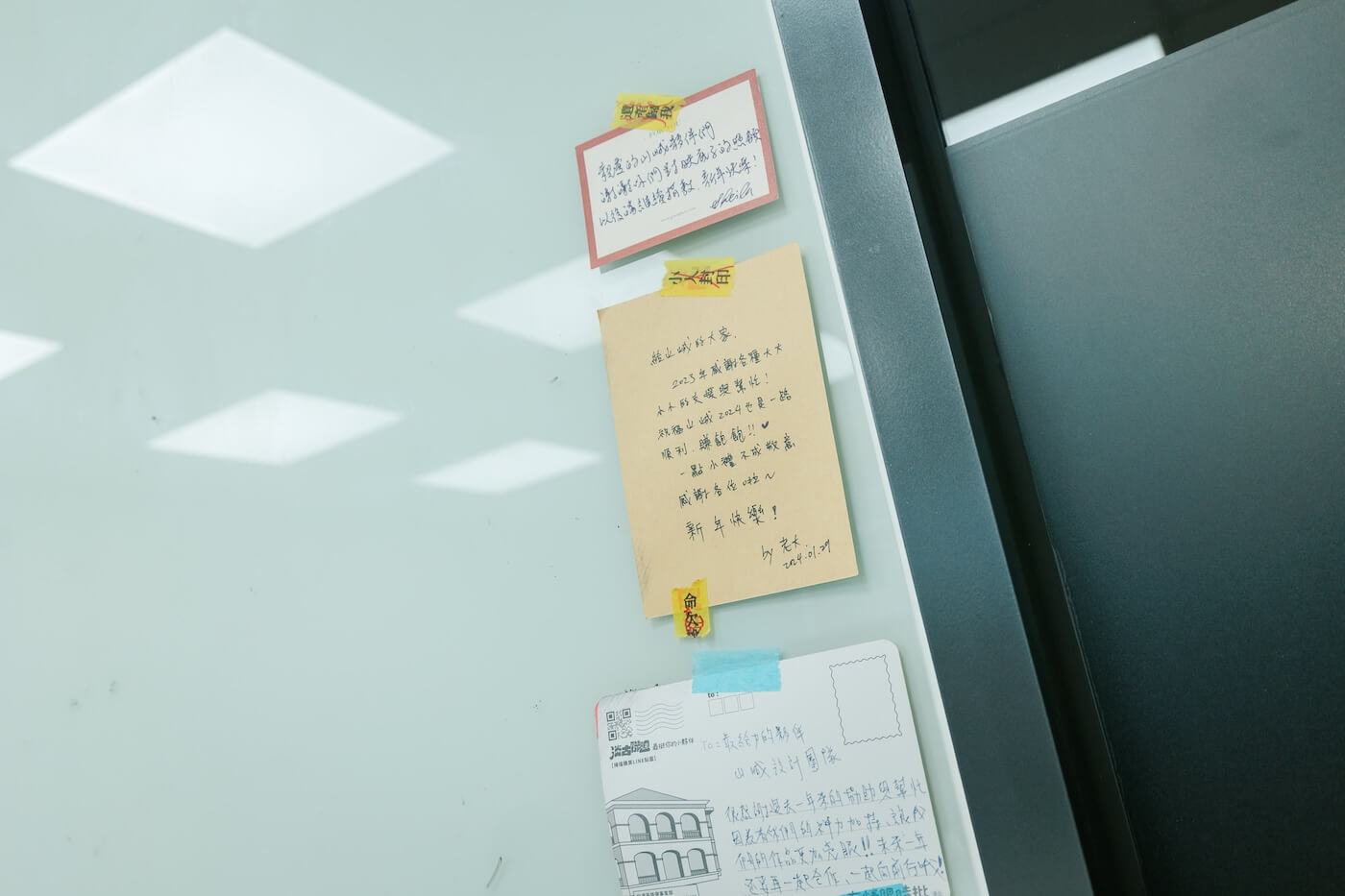

這場危機,讓他徹底擺脫過去藝術圈隱晦談論獲利的包袱。他堅定地建構起一個能靠自身商業營運,來支持文化創作的永續模式,因為他知道,理想必須先能應對現實,才能走得長遠。如今,他選擇將公司每年部分的營業額,穩健地投入到他認為更有價值的文化與永續事業中。無論是那座由劇場廢料構成、作為北投文化據點的「山峸二手書店」,或是已邁入第六年、串連在地社群的「北投小戲節」,都是他這份決心的具體實踐。從一個人的拾荒,到一個團隊的系統建構,袁浩程的思維轉變,不僅是規模的放大,更是責任的深化。

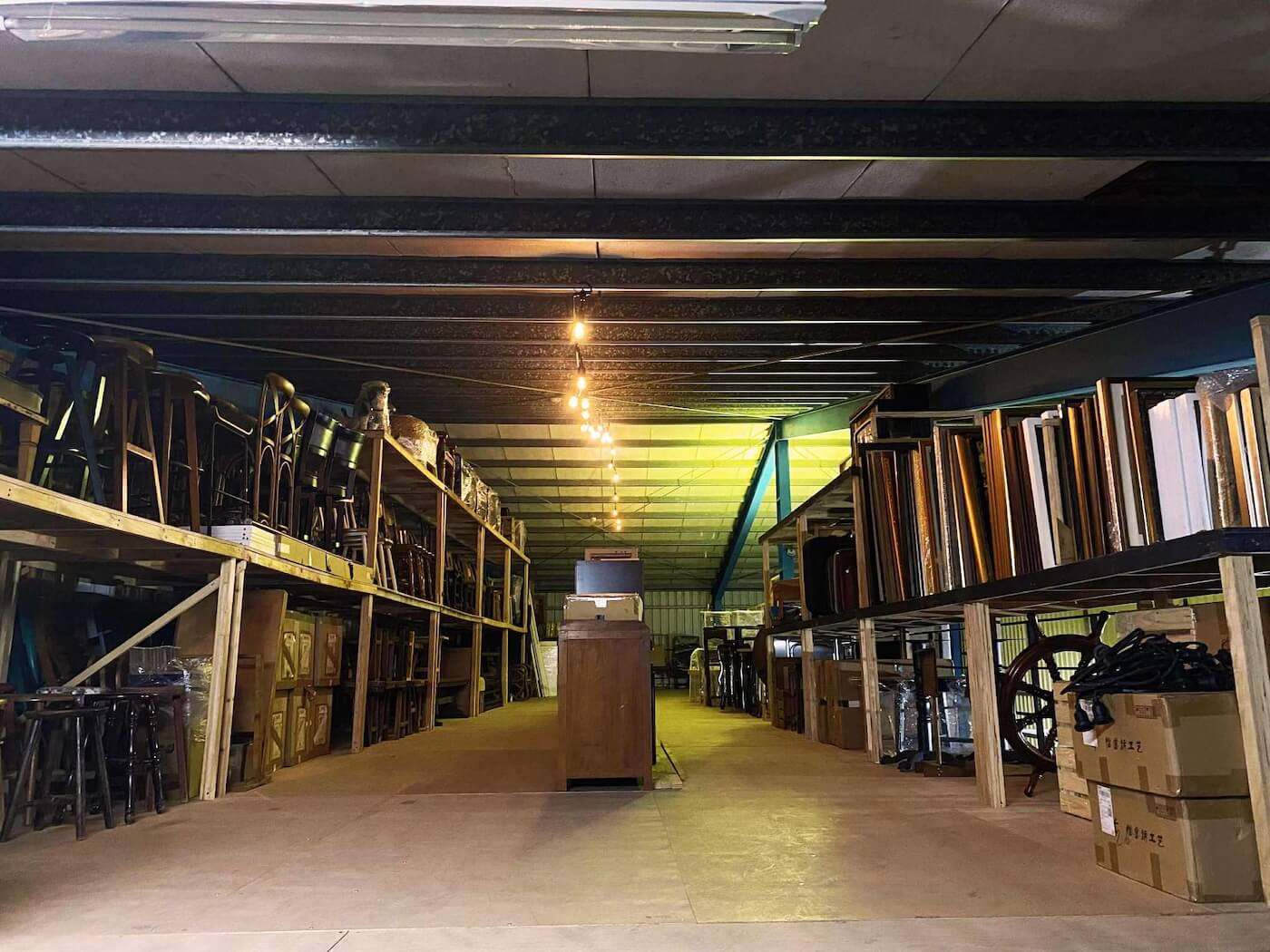

八里倉庫的溫柔革命:一場關於循環的長期投資

山峸製作位於八里的倉庫,佔地 180 坪,存放著約 300 件等待重生的劇場道具。這裡,是袁浩程循環經濟理念的具體實踐,也是一場艱辛的長期投資。「我們至今的初期投入已超過 300 萬,但創造的累計收益還不到一半。」他坦言,這是一條需要公司「有氣力」才能堅持的路。

要讓循環經濟在業界真正轉動,不能只靠情懷,袁浩程深諳「釋放利多」的溝通之道。好比說,在一次歌劇的製作中,他主動向製作方提議使用倉儲中現有的道具來搭建舞台。「我們最終讓舞台上約四成的材料,都是回收再利用的。」說服的關鍵,並非空談環保,而是具體提出「節省預算」的商業誘因,並同時展現團隊高水準的設計實力,證明永續與美學可以並行不悖。

然而,建立這套系統的挑戰遠不止於此。雙北高昂的地價限制了倉儲規模;道具因長期外借或贈與客戶而無法回流,導致線上化建檔的困難重重;而他認為,更核心的,是台灣文化政策長期以來對「產業建制」的忽視。

「文化部門的補助,大多傾向支持短期看得到成果的展演。」袁浩程無奈地說,「但文化產業的基礎建設,像是我們這樣的倉庫系統,很難拿到資源。」因此,團隊必須在文化部與產發局、經濟部之間遊走,尋找能理解長期文化發展的評審。儘管挑戰嚴峻,他仍計畫持續完善一套類似圖書館條碼的線上管理系統,甚至設想導入 AI 技術,讓使用者能以「風格」搜尋,自動生成由庫存道具組成的場景,真正提高媒合效率。

北投書店的扎根:一個自給自足的藝文生態系

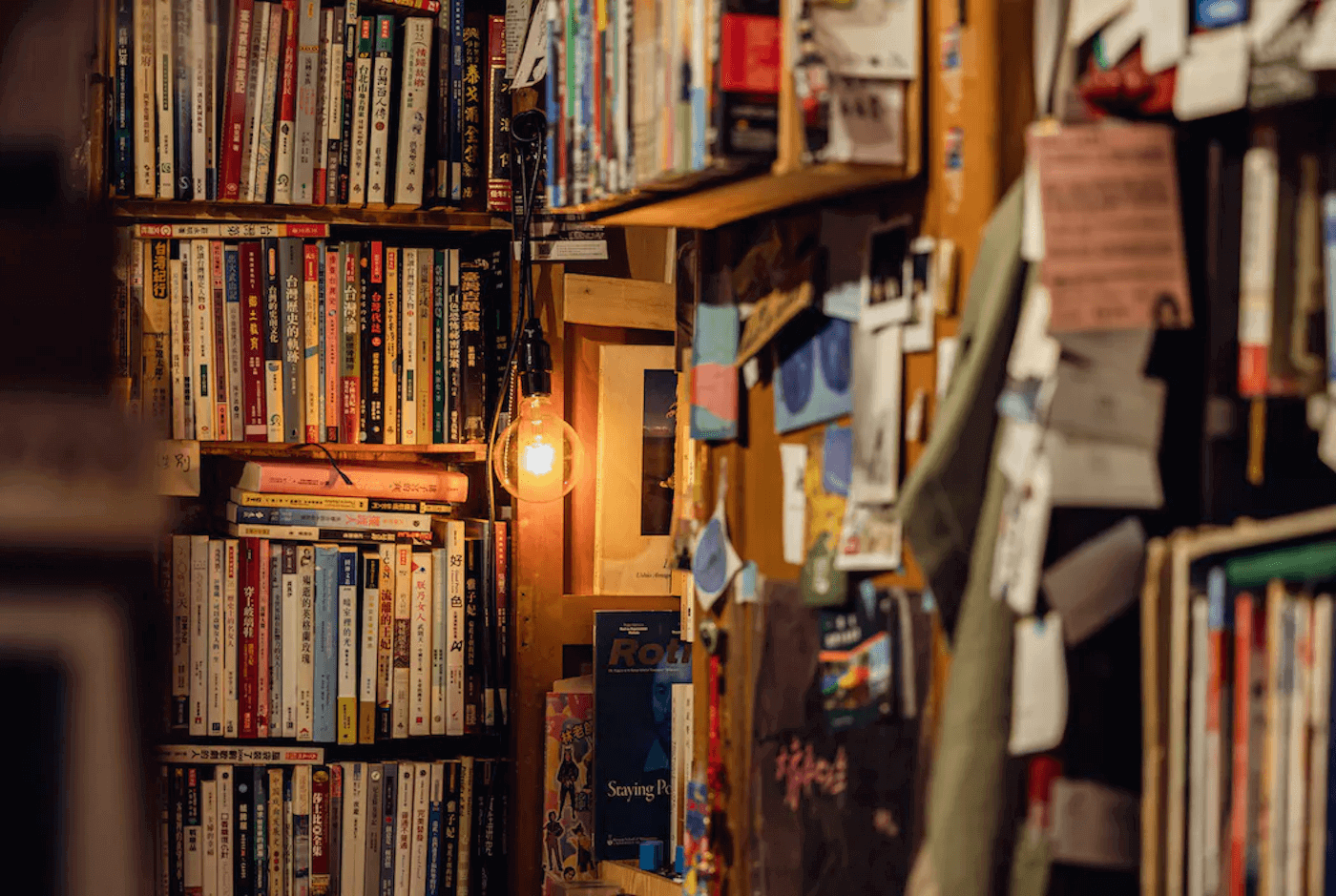

若說八里倉庫是循環經濟的後勤基地,那座落在北投的「山峸二手書店」,就是這份理念的前沿展示空間。這棟 92 歲的老房子,本身就充滿故事,袁浩程與學長王政中接手後,更將循環美學發揮到極致。

「這裡所有的書櫃,沒有一個是新買的。」他自豪地說。空間裡所有的陳設,都來自電影、MV、戲劇演出後的道具,以及路邊撿來的舊家具。從建築、陳設到販售的二手書,整個書店就是一個徹底的「回收再用」實踐範例。

但它的永續不止於物件。書店結合了劇場與酒吧,形成一個「藝文永續的複合式空間」。酒吧的穩定營收,巧妙地補貼了書店的基礎營運費用,讓這個藝文據點得以「活下去」,形成內部互補的永續生態。這個空間,不僅為舊物找到了新生命,也為袁浩程的地方創生願景,提供了一個穩固的扎根之處。

讓文化與商業對話:造一座北投藝術鎮

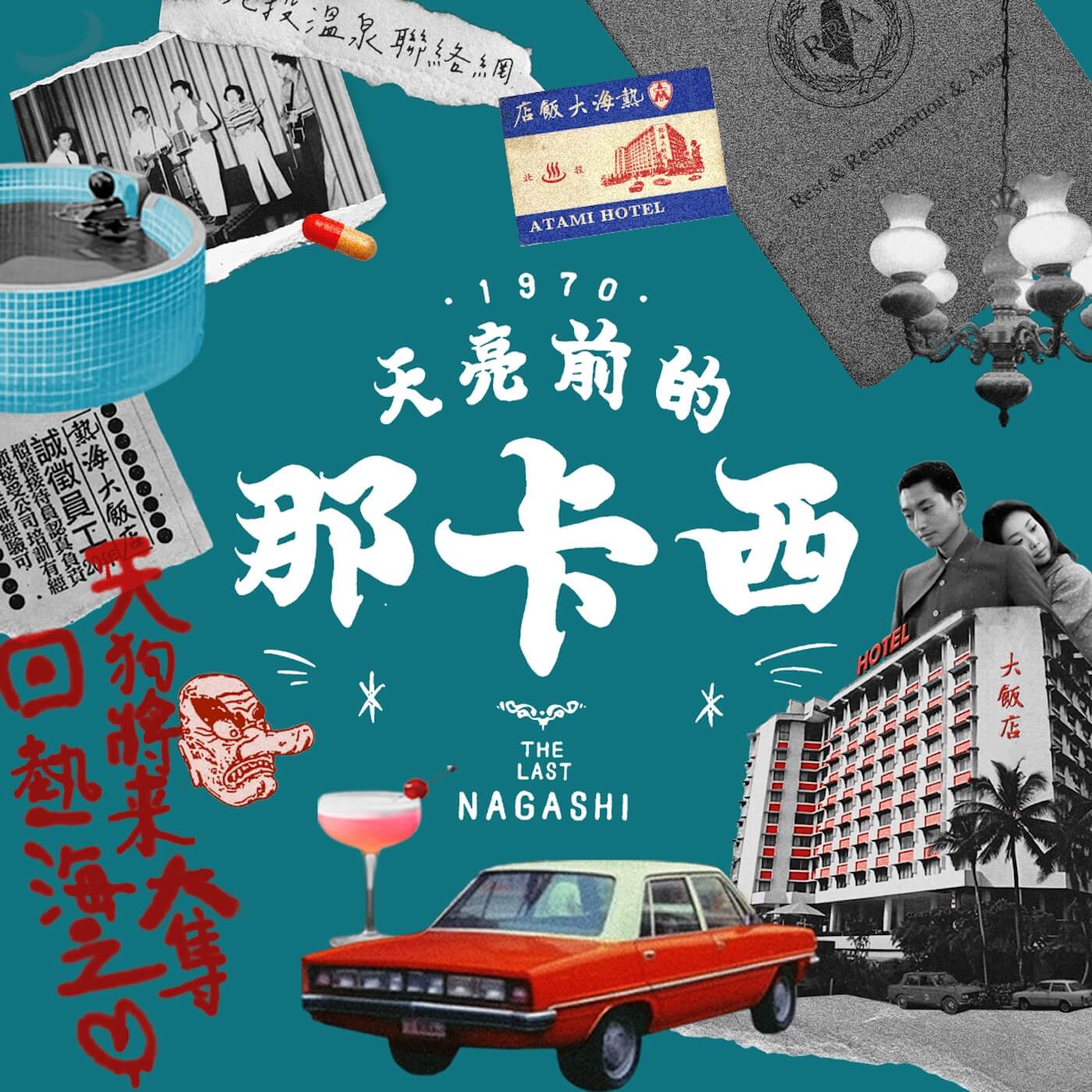

除了經營書店,由山峸創辦的「北投小戲節」至今邁入第六年,不僅成功孵化出如《天亮前的那卡西》這樣進入商業長銷的作品,更成為他們與在地連結的強力黏著劑。袁浩程的策略很清晰:先累積實力,再尋求合作。他花費數年時間,用一場場精彩演出,證明藝術能為在地的溫泉產業創造具體效益,像是為飯店在淡季帶來額外的住房率。

「當你能為對方創造『利多』,才能有平起平坐的對話機會。」他認為,藝術社群與傳統商業最大的「翻譯困難」,在於如何將藝術的無形價值,轉化為商業體系能理解的具體效益。透過成功的案例,他逐步打破了這道高牆,也為「北投藝術鎮」的宏大願景,鋪平了道路。

這份願景的核心,始終是「人才」。袁浩程深知,北投擁有全台灣最密集的藝術院校資源,是他眼中「藝術培育能量最強的地方」。他成立公司的初衷,便是為藝術工作者創造更多元的就業機會,讓他們能留在台灣。他這樣的理念,甚至影響了一位國立大學教授辭職開設類似的製作系統,證明其模式已對產業生態產生了正向的共創效應。

他定義的「永續的藝術工作環境」,首要條件便是「讓創作者能夠生存」。為此,山峸製作提供優於業界的薪資福利與額外保險,並透過酒吧經營等模式,讓身兼創作者的員工,能有穩定的「另類收入」來支持創作。

短期目標,是更深度的「扎根」。他計畫擴展書店的成功模式,打造一座結合深夜咖啡廳、藝廊與共居空間的「藝術公寓」,透過成熟的商業模式,為藝術家提供更可負擔的居住與創作環境,該計畫同步在 2025 年 8 月拿到北市文化局百萬的補助支持。中期目標,是「連結」。透過小戲節、喜劇俱樂部等活動,將藝術的觸角更深地伸進在地產業與社區,創造屬於北投的獨特文化體驗。

而長期目標,則是為期十年的「北投藝術鎮」計畫。

他夢想的,是一個完整的藝文生態系,讓創作者有穩定的收入,作品有被看見的舞台,最終形成一個正向循環,讓人才願意留下,讓故事在北投不斷發生。

「我們去國外,受感動的永遠是他們的文化。」袁浩程的目光望向遠方,「一個國家真正強大的關鍵,在於文化。而文化的根,就在於這群願意燃燒自己,去說故事的人。」從劇場的廢墟中拾荒開始,到為整個藝文生態系打造一個家,袁浩程的循環劇本,仍在繼續。