十三行博物館以《2025–2030永續計畫書》為起點,成為新北首座發布永續計畫的博物館,結合文化保存與環境教育,積極實踐 SDGs。從更換 LED 照明、推動環保展覽、DIY 教案,到導覽導入永續理念,逐步內化為日常營運與組織文化的一部分。館方跨部門合作,建立綠色採購與節能機制,並藉由「考古生活節」、綠色旅宿合作等平台擴大社會影響。十三行不只傳承歷史,也成為文化與環境共生的典範,致力成為永續實踐的行動者與推動者。

台灣西北海岸,十三行博物館靜靜佇立著。這裡不僅守護及展示著千年考古遺址,近年來,更悄悄地開始了一段與環境共好的美麗旅程。

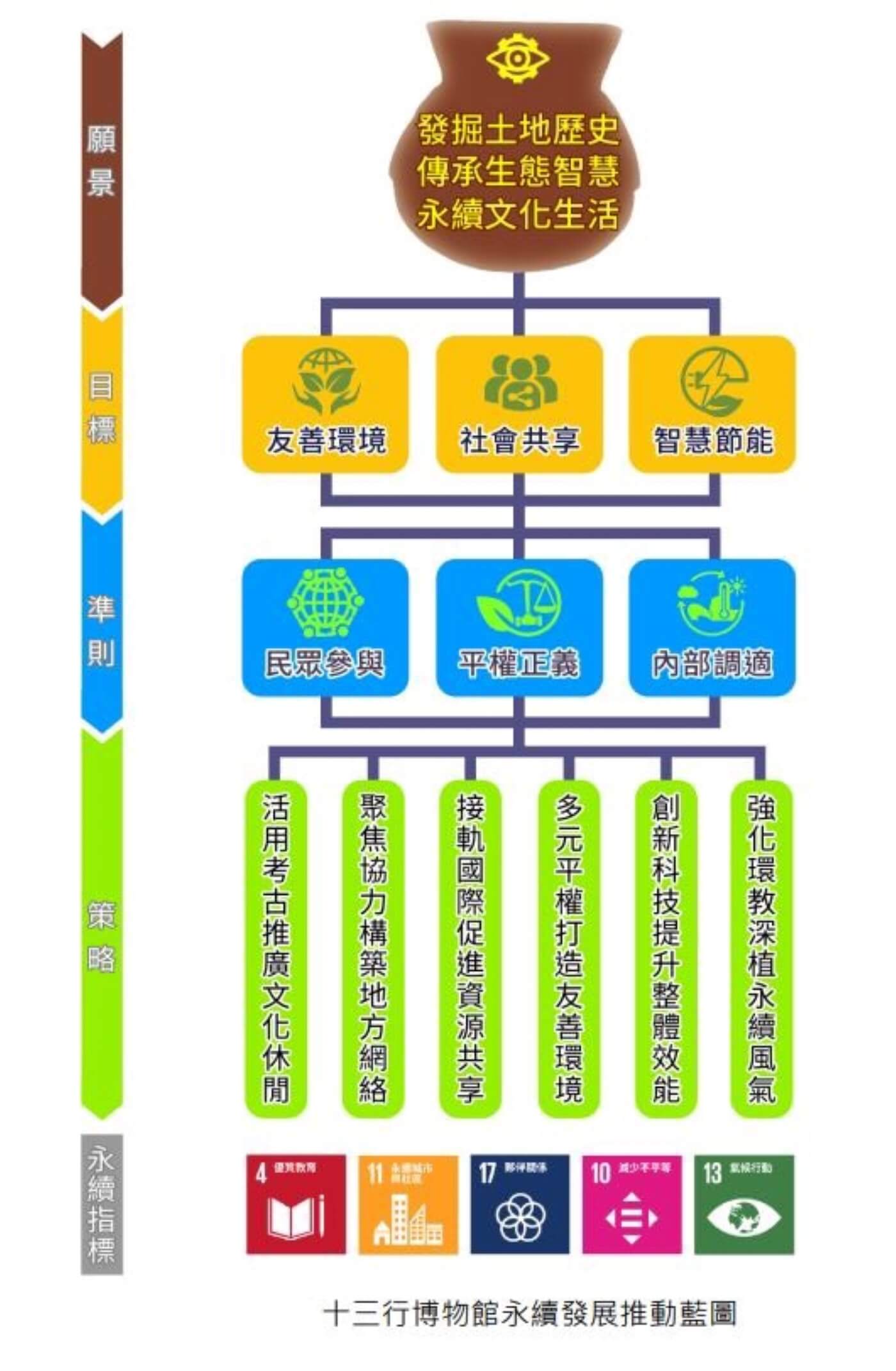

隨著館方用心撰寫了《2025–2030永續計畫書》,十三行博物館已經不僅是台灣第一座市立考古博物館,更成為新北市首座發布永續計畫的博物館。這非一時興起,而是他們長久以來對文化與自然和諧共處的真摯思考。

十三行博物館的永續之路,其實早就開始了。博物館營運推廣組的馮祺婷組長與教育研究組研究助理彭佳鴻,分享他們如何帶著微笑和汗水,在日常中融入永續夢想,以及他們心中,博物館在這時代可以扮演的溫暖角色。

早早起步,讓永續走進博物館

語氣溫和的馮祺婷,分享起最初的起心動念,「我們從 2016 年起,就是環境保護署(現已改制為環境部) 認證的環境教育設施場所,在新北市的博物館群中,算是走得比較早的。所以,怎麼做好環境教育、讓永續想法融入工作,一直是我們放在心上的事。」這份默默耕耘,為後來的永續計畫打下堅實的底子。

羅珮瑄館長親自帶領討論、投入環教專業認證,用行動感染了團隊,加上新北市府近年大力推動永續發展,兩股力量有如一陣春風,讓團隊得以將想法化為完整行動藍圖,永續計畫的樣貌逐漸清晰。

彭佳鴻是計畫書的「催生者」之一,他靦腆地說:「好的計畫,真的需要上面的人下定決心,並整合大家的力量。」他說,初期是館長指示成立專案小組,納入各部門骨幹。接著便是一段努力研究的日子。

「我們發現一般企業的永續報告方法,跟博物館不太合身。所以參考了許多國外知名博物館做法,也參加市府課程,慢慢摸索,才找到一條比較對的路。」那段時間,大家一起學習討論,雖然辛苦,但方向感卻愈加清楚。

摸索前行,在挑戰中尋找成長的註腳

彭佳鴻認為,博物館推動永續,最有力的還是「教育」。「我們想做的,不只傳遞知識,更希望透過好玩的故事和體驗,讓大家心裡有所觸動,然後在生活中不知不覺為地球做一點小改變。」於是,十三行先從「管好自己」做起。他們盤點能源使用,逐步汰換耗能設備,如將燈泡全換成 LED 燈、裝設人體感應開關。

對外服務時,永續巧思更是無處不在。像是當期的「運動競化論」特展,就特別規劃小區塊,告訴大家策展過程中的環保努力。每年熱鬧的「考古生活節」,則從設計初期就導入永續準則,鼓勵搭大眾運輸、與攤商溝通減少一次性用品、推廣環保杯租借。團體導覽前,館方也會跟民眾聊聊永續概念與日常實踐。

他們相信,永續並非高深學問,文化也能親切地與環境手牽手。期盼這些小努力,能讓愛護環境的想法,自然融入大家生活。

雖然大方向推動順利,不過,討論永續計畫細節時,團隊也經歷不少思辨。彭佳鴻坦言:「博物館保存文物,恆溫恆濕是硬需求,能源消耗大。若單純追求『淨零排放』,現階段壓力大也不實際。」於是,在與專家們聊過後,團隊決定不執著於單純的節約能源,而能放開心胸擁抱更符合自身需求及彈性的永續。

「方向想清楚了,後續如何做,心裡就踏實多了。」馮祺婷說,這過程反而讓大家對博物館使命體會更深——妥善保存珍貴文化資產,本就是一種永續心意,再從中融入環境教育,慢慢對齊眾人心中更理想的未來。

漣漪的擴散:看得見的改變與期盼

當然,新嘗試總會遇到挑戰。馮祺婷笑著憶起那段「蠟燭兩頭燒」的日子,坦言撰寫計畫初期,「時間」是最大敵人。「博物館日常營運不能停,又要擠出時間完成詳盡計畫書,對夥伴們都是額外付出。」但她也說,因此大家感情更好,為共同目標一起拚的感覺很棒,也激發不少好點子。

在壓力下誕生的「十三綠時尚」DIY 教案,就是最佳例子:將辦公室裡的回收廢紙,巧手變成有十三行特色的小物,例如用回收紙漿做成的「人面陶罐」造型鏡。「這點子能實現,全靠同事們的靈感熱情!」馮祺婷語氣滿是驕傲。「這不只環保,更將文物知識、在地文化與動手做的快樂巧妙結合,讓環教變得好好玩。」

團隊也在展場設置 DM 回收箱,工作人員會從裡面整理出外觀完整的紙本 DM 繼續供其他觀展者使用,接著掃描 QRCode 也能夠觀看數位版本的 DM。經導覽員解釋後,觀眾常發出理解讚嘆,原來就連隨手丟棄的 DM 也能循環再利用。這些小互動讓十三行的夥伴相信,永續種子確實能潛移默化植入人心。此外,他們也透過「考古生活節」或與綠建築旅館合作,搭建交流平台,共探文化觀光與永續的更多可能。

內化為 DNA:永續的長遠承諾

雖然起步得早,但十三行博物館將甫推出計畫書的現階段,視為永續旅程的「元年」,是充滿希望的開始。馮祺婷說,在館長帶領下,團隊永續新點子不斷,未來將一步步融入日常營運與未來規劃。

彭佳鴻分享內部核心小組分工合作:行政組專注硬體節能與綠色採購;營運推廣組拓展外部合作與永續行銷;教育研究組將永續知識轉化為有趣內容。大家各司其職,目標一致,「例如,政府採購標案已將供應商永續實踐納入評分,期望能帶動更多產業夥伴。」他也提到,未來會定期檢視永續成果與計畫,以應對社會發展與環境變遷。

「永續的想法,已慢慢變成我們工作時的習慣,一種打從心底的認同。」馮祺婷也常進行反思,「現在規劃活動、做決策前,心裡都會問:這樣對環境友善嗎?對未來有何影響?」她期許十年後回望,十三行能真正成為將永續理念融入組織文化,並以行動溫暖社會的文化機構。

彭佳鴻亦感性地說,這條路要走得長久,領導者的支持、夥伴們的同心,還有社會的關注,缺一不可。「這條路不輕鬆,需要很多耐心、不斷溝通,也要一直學習調整。」他也提及,親身感受的氣候變遷,讓他對推動永續有更深使命感。「我們樂意分享經驗挑戰,期盼大家交換心得、一起學習,力量才會大。」他期盼十三行能持續扮演積極行動者與連結者,為台灣文化與環境和諧盡一份心力。

在十三行博物館,永續非僅紙上計畫,而是館內夥伴在各自角落,每日彎腰動腦,用點滴行動累積的。這份來自海濱的綠色心意,正溫柔堅定地,為台灣土地寫下值得細品的動人故事。