在邊陲撐起希望——花蓮17年陪伴,改寫一整個世代的未來

城鄉資源分配不均、鄉村青年外流和人口邁入高齡化,正逐漸削弱地方自我修復的能力,也讓未來的競爭力日益式微。許多偏鄉地區長期缺乏教育、醫療與就業等資源,使年輕人紛紛選擇離鄉赴都市尋求發展,也讓留下來的老人與孩童陷入被忽視的孤島。

走進花蓮美崙社區,會發現有一處角落,靜靜地承接著生命中那些無聲的呼救。好比放學後無處可去的孩子、身陷家庭風暴的青少年、孤獨在機構中等待探望的長者——他們的人生,都在這裡找到了停靠點。

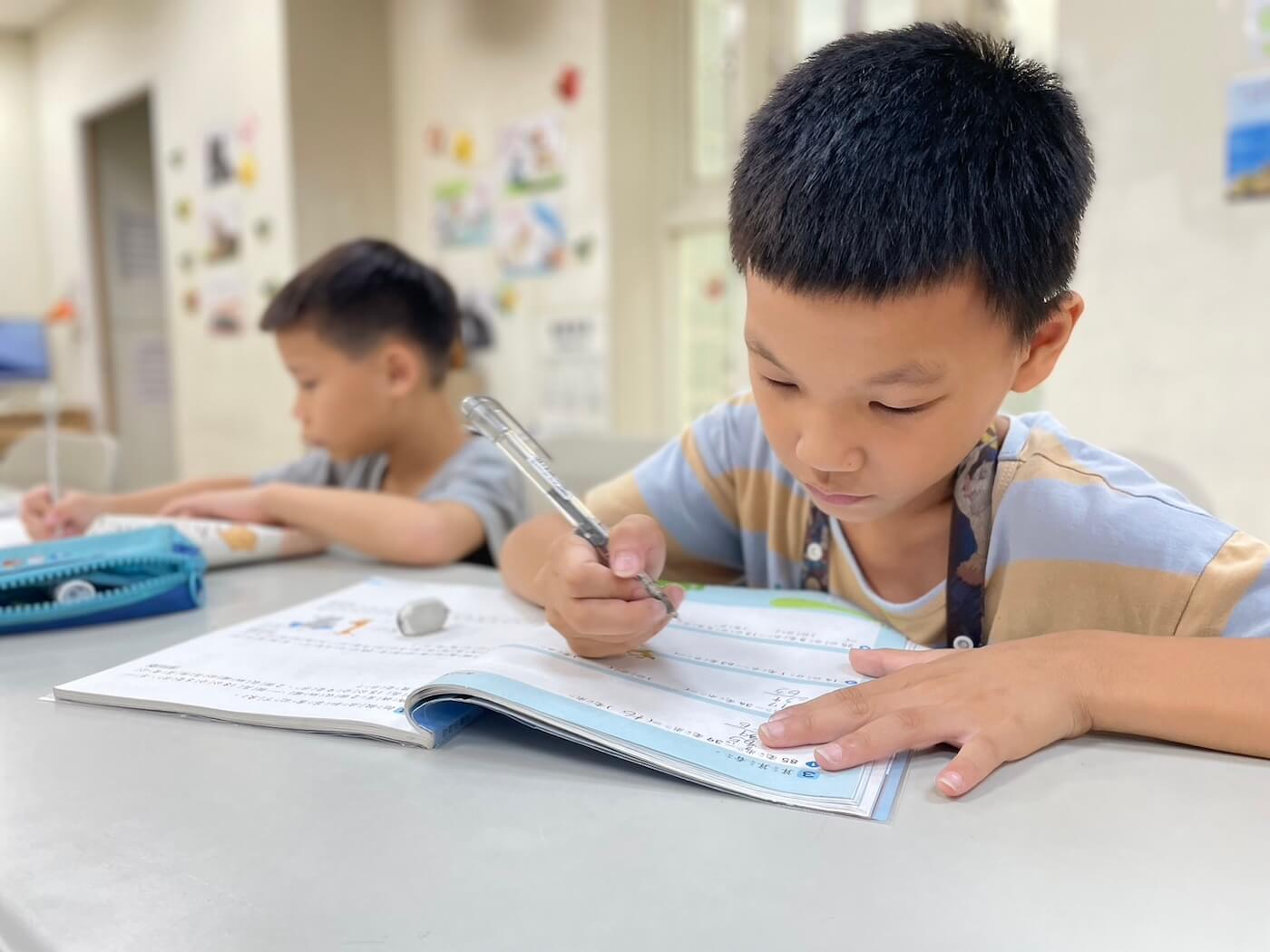

「那是十七、十八年前的事了,當時學校的課後照顧資源還不像現在這麼多,常常在放學時間,看見公園裡有一群孩子在那裡玩耍,但其實那應該是孩子回家的時候。」中華飛揚關懷協會副祕書長 彭康明回憶道,協會的起點其實很單純,從一間小型的陪讀班開始,慢慢在花蓮紮根,成為孩子放學後的避風港。

每個孩子都被認真看見,也被溫柔接住。

飛揚協會深耕花蓮多年,以「孩子」為核心,打造出一個能讓他們安心成長的支持系統。從課後陪讀、心理輔導到才藝啟發,協會每年穩定服務超過110位兒童,加上政府委辦方案,全年接觸個案數達200至300人,成為花蓮地區不可或缺的兒童照顧力量。

談及服務過程中的最大挑戰,彭康明直言「在花蓮這樣的地區,資源的缺乏與家庭功能的斷裂,形成一種有形的發展斷層。很多人以為孩子只要吃飽穿暖就好,但我們看到的是另一種缺乏——那種情緒發展與自信建立上的斷層。」

彭康明指出,許多孩子在成長過程中缺乏正向引導與關懷,導致情緒不穩、社交能力薄弱,甚至失去學習的動機與對自我的認同。這些「看不見的需要」其實才是阻礙弱勢孩子向上流動的根本原因,也是協會最努力填補的空缺。透過一對一的關懷、團體活動與創意課程,孩子們在這裡找到表達情緒的出口,也逐漸建立起與他人互動的信任感。

「我們不是在做補習班,而是在陪著孩子找到自己。」協會培養孩子的生命素養與價值觀,幫助他們認識自我、發展興趣、建立信心。彭康明也舉例,像是青少年經常在價值認同裡迷航,當他們無法肯定自己時,就容易自我放棄。因此,協會近年也逐漸聚焦在自我探索與價值建立,特別注重提供安全的空間與對話機會,透過活動、團體與個別輔導,讓孩子逐漸發展自我認同與生命意識。

建構兒童—家庭—青少年—長者支持系統,開啟偏鄉永續之路

彭康明提到,現在社會對教育的想像仍多侷限在課業表現,卻忽略了孩子內在的發展需求。這些不容易被看見、短期內難以量化的部分,往往才是影響他們一生的重要關鍵,而區域資源分佈的不均,也正是我們最想翻轉的現況。

「一個人從兒童、青少年、成人到老年,各階段都可能有不同的需求,我們希望都能在適當的時候提供幫助。」相較北部,花蓮的教育資源相對匱乏,孩子們能接觸到的學習刺激也有限,協會希望不只是在地陪伴,更能創造機會,讓孩子們走出花蓮、看看外面的世界來消弭城鄉差距。

未來,協會希望強化與學校、社福單位、甚至企業的合作,共同串連更多資源,形成跨領域的支持網絡。「我們在地方耕耘這麼多年,也開始思考怎麼把服務深化、擴展,並能永續發展。」同時也期盼更多年輕人、專業人才願意投入偏鄉社會工作,「社工真的很辛苦,但如果能在一個孩子、或一個家庭身上,看見一點點的改變,就會覺得一切努力都值得。」

「孩子不需要靠家庭背景證明自己該被愛,他們本來就值得被看見與陪伴。」

飛揚關懷協會深信,唯有建立「兒童—家庭—青少年—長者」四者間緊密的互助網絡,才能為偏鄉開創未來。「我們眼中所見並非困境,而是轉型的契機。」協會強調,當一個家庭的生命軌跡被改變,整個世代的齒輪也將隨之轉動。