當永續藉由影劇滲入生活:英國 BAFTA albert 認證

BAFTA albert 認證推動英國影視永續,以《1917》等作品實踐低碳片場,組織、產業與政府共力合作展現文化力量,或也能啟發台灣影視走向綠色未來。

在英國,永續已走進片場。透過 BAFTA albert 認證,影視作品不僅能感動觀眾,更能減少對地球的負擔。《1917》在一鏡到底的驚嘆之外,也用再生能源、素食餐點和環保回收,示範大型製作如何低碳運作;肥皂劇《愛默戴爾農場》則把電動車、無塑生活寫進劇情,讓綠色文化自然融入日常。這背後是劇組的細節堅持、產業的制度推動、Albert 的專業工具,以及 BFI 與 Creative Wales 的政策支持。當創作者、產業、組織與政府攜手,影視不只是娛樂,更成為推動永續的力量,英國的經驗,對正積極尋求文化創意與永續結合的台灣而言,特別值得借鏡。

時至今日,看電影、追劇已不只是娛樂消遣,影視作品中所乘載的故事與情感,往往也潛移默化地改變了人們的既有認知和行為。

2021 年 Channel 4 推出的英國迷你劇《It's a Sin》,便描繪了一群生活在八、九〇年代倫敦的年輕同志如何在友誼與愛滋危機中掙扎;該劇播出後,HIV 檢測率隨即成長了四倍。BBC 廣播四台的長壽廣播劇《阿徹一家》(The Archers)則刻畫遭受丈夫虐待的海倫如何在壓力之下反擊自救,節目播出後 BBC 的家庭暴力求助來電不僅增加 17%,相關捐款頁面更累積了數萬英鎊的支持。

這也讓業界確信,戲劇節目的感染力真的具備推動公共議題的強大槓桿。如今,他們迫切需要一套更能吸引觀眾的氣候敘事,並打算將這股力量積極地拓展至永續行動。

影視減碳新典範——BAFTA albert

早在 2010 年,BBC 就自行開發了一套碳足跡計算器,要求旗下的製作團隊用以追蹤節目拍攝過程的環境影響。隔年,BBC 選擇將這套工具捐贈給由英國影藝學院(BAFTA)主導的永續發展組織「Albert」,讓其能奠基於過往的資源和成果,繼續維繫、推進產業間製作可持續影視的共識。

實際操作上,製作團隊會先建立一份碳足跡草稿,透過預算或前一季的資料推估哪些環節最有可能產生高碳排——儘管當下蒐集的數值未必完全精確,但多少能激發關於可替代選項的思考。

比如,片場是否願意更換柴油發電機,改採電網或再生能源?針對人員交通,又是否能優先選擇火車而非航班?這些數據將會隨著製作被不斷修正、補充,提交至 Albert 後亦有助於組織累積不同樣本,進而從各團隊的差異中摸索出一套更具一致性的減碳框架。2023 年, Albert 收到超過 3000 部影視作品的碳足跡草稿,較前一年成長 11%;當中亦包含來自 38 個國家的 467 部作品,顯示碳排揭露正逐漸成為全球影視產業共同的行動基礎。

除了碳足跡計算,Albert 也提供「碳行動計畫」(Carbon Action Plan),協助更具企圖心的團隊制定減排措施,並取得可用於片尾名單的認證標章。

製作方須在前期階段填寫問卷,羅列拍攝前後可能採取的措施和正向行動。這一過程相當考驗各部門與供應商的配合,例如技術團隊需提供拍攝現場所使用的電力數據;劇組車輛的里程紀錄也得向租車公司索取。一旦完成上傳後,Albert 會抽查至少十項內容,要求製作方以收據、合約或設備清單等作為佐證,並依照整體行動的落實程度,授予一星、二星或三星認證。

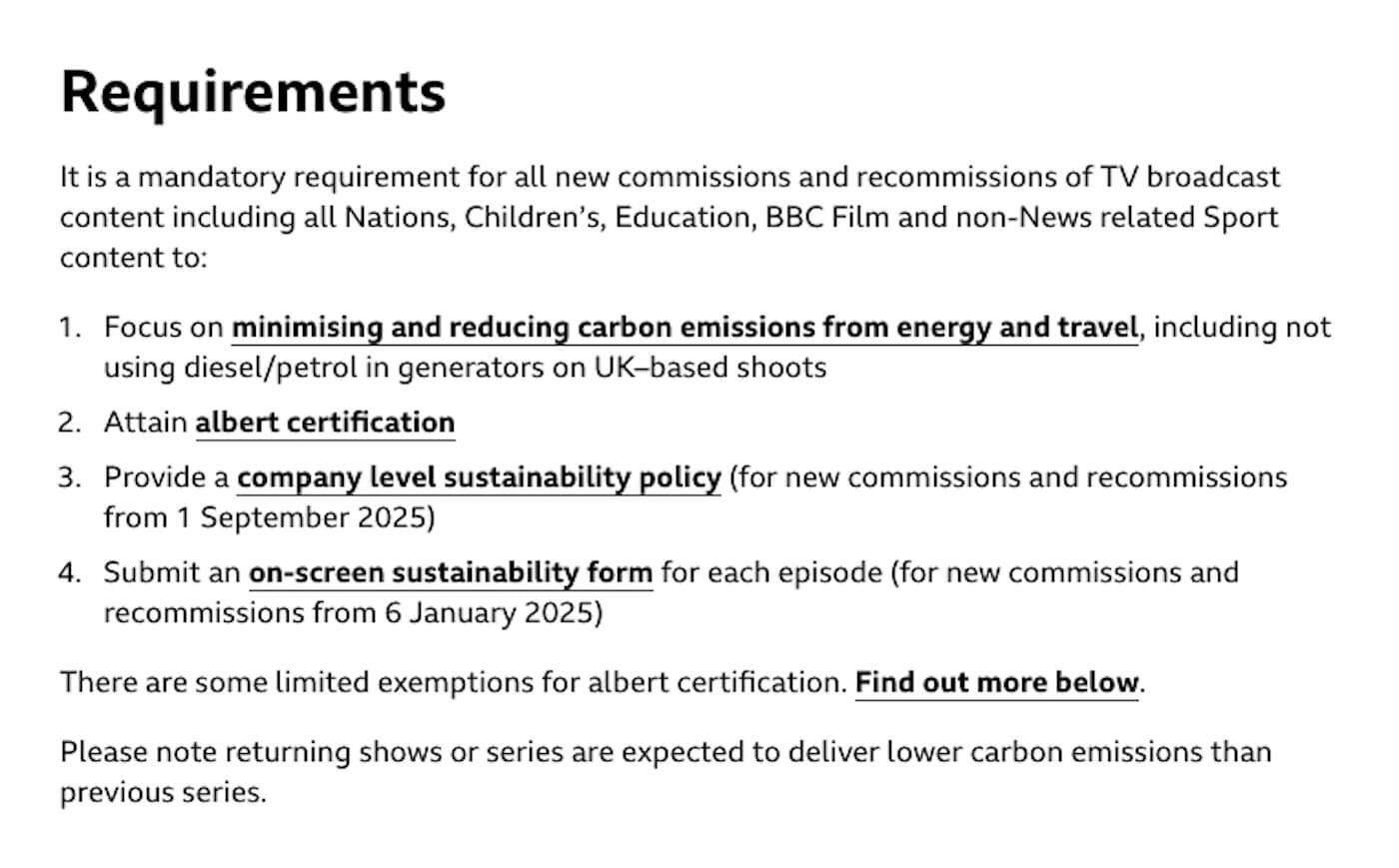

隨著這套機制逐漸成熟,碳足跡計算已從最初的自願性嘗試,演變為英國影視產業普遍遵循的規範。2018 年起,包括 BBC、Channel 4、ITV 與 Sky 在內的電視台,都要求製作團隊計算其節目產生的碳足跡;如今,連 Netflix 在英國地區的製作也全面導入 Albert 系統;BBC 更進一步要求自家的所有委託製作,皆須獲得 Albert 認證才能上架播出。

《1917》:首部獲得 Albert 三星認證的大型英國電影

2019 年,英美合拍的戰爭片《1917》上映,鏡頭緊隨士兵穿越泥濘戰壕,四周凋敝的建築與夜間閃爍的火光,為觀眾帶來強烈的臨場感。該片於第 92 屆奧斯卡獲得十項提名,最終奪下最佳攝影、最佳視覺效果與最佳音響效果。

然而,拍攝《1917》的挑戰遠不止於其驚人的一鏡到底。多年來,尼爾街製作公司(Neal Street Productions)始終與 Albert 聯盟緊密合作,確保旗下節目以永續的方式進行,而《1917》這次更進一步爭取,成為首部獲得 Albert 三星認證的大型高預算英國電影。

那麼,一個力求永續的片場確切來說要做什麼呢?

以大型製作而言,從發電機到餐飲供應的每個環節,勢必都帶來龐大的碳足跡。為此,《1917》劇組的環境助理負責全程監督前期與拍攝過程,實施包括限制紙本文件、使用再生紙、禁止塑膠杯與瓶裝水等措施。面對大量的工作人員與臨演規模,與餐飲供應商合作以確保食材來源永續、提供素食選項,並妥善處理所有餐飲廢棄物與一次性用品,亦是不可或缺的一環;團隊也找上能處理可堆肥餐具與食物廢棄物的清運公司「Bio Collectors」,於拍攝現場設置了大型藍色回收桶,將食物廢棄物轉化為沼氣、電力與高品質農業肥料。

此外,交通運輸向來是電影製作中碳排放的主要來源之一。《1917》則因全片皆在英國拍攝,得以大幅減少這方面的負擔。製作團隊同時避免了不必要的航班,無論是前往各地取景,或是英國與法國之間的研究行程,都盡量改以鐵路完成;片場內部亦以電動運輸車取代傳統汽油或柴油車輛,進一步降低燃料消耗。

搭建法國小鎮的場景時,部分佈景與軍事物件則直接自肯特郡與伯克郡租借而來,妥善減少運輸距離,也降低材料浪費。妝髮部門盡量使用可降解材質的用品;美術組和服化團隊更在拍攝結束後,將這些道具轉售給其他團隊重複使用——包括那些精心打造的「屍體道具」,也順利在另一部電視劇《Britannia》中重新登場。

《1917》不僅以精湛的技術與緊湊的敘事讓觀眾重回一戰戰場,更以實際行動示範了片場永續的可行方案。它為歷史題材電影提供了一個全新的可能——即便身處大規模的拍攝現場,每個人也可以盡己所能,將對環境的衝擊降至最低。

綠色備忘錄:讓劇組夥伴把永續帶在身上

若想取得 Albert 認證,還有一道關鍵步驟:開工前,劇組務必為自己量身訂做一份「綠色備忘錄」,並發放給所有工作夥伴。這份備忘錄通常簡白又不失詳盡地揭示了製作過程可能帶來的環境影響,例如預計將產生 2.95 公噸的二氧化碳,相當於一個普通家庭 82 天的能源使用,或一顆燈泡持續點亮 25 年。

同時,它也會列出具體的減碳措施——從大眾運輸取代個人車輛,到導演、製作團隊入住具永續政策的在地旅宿;從可重複使用的水瓶、環保咖啡杯,到推廣「無肉星期一」的飲食嘗試,每項決策都伴隨著對碳足跡的具體換算:一頓少了紅肉的餐食,有機會減掉四分之一的碳排。偶爾,還會穿插幽默的鼓勵:「任何人如果有額外的建議,或是做了什麼環保善舉,請隨時分享。提出最多好點子的人,將獲得一瓶香檳作為獎勵!」

對劇組成員而言,綠色備忘錄讓抽象的「永續製作」化為具體可見的細節,所有人在配合規範的同時,也能充分意識到行動背後的必要與意義,進而真正地投入其中。

屢次在英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)獲得最佳肥皂劇的長青劇集《愛默戴爾農場》(Emmerdale),甚至將這份意識延展至故事本身——不使用塑膠袋、衣物交換、駕駛電動車,不僅出現在片場,也自然地融入角色們的生活。

「我們能做的事,就是把一些行為常態化,讓它成為我們文化的一部分,並帶進角色的個性與日常。」劇中曾呈現過包含塑膠污染、太陽能、社區花園、永續農法等主題,團隊亦訂下「綠色保證」(Green Guarantee),強調無論是根據計畫按表操課,或是由演員臨場發揮,每集至少都得保留一個永續作為。

全新的文化默契:政策推動下的影視永續

除了 BAFTA albert,位於倫敦的非營利組織 Julie’s Bicycle 近年也專注於協助藝文界應對氣候變遷,兩者在減碳工具研發與影視產業培訓上的經驗,獲得英國最大影視推廣機構「英國電影協會」(BFI)的肯定,並因此取得「BFI 國家樂透永續螢幕基金」(BFI National Lottery Sustainable Screen Fund)為期三年、總額 586,755 英鎊的資助,用於支持永續工具、資源與人才培訓,以及持續推動產業迎擊氣候與生態挑戰。

不論是全國層級的 BFI,或是威爾斯政府轄下專責推動影視、數位、音樂與出版的機構Creative Wales,近年皆以相似的模式推動資金支持與永續政策。BFI 的「國家樂透探索長片基金」(BFI National Lottery Discovery Feature Funding)專為新銳導演的首部長片設立,最高提供 100 萬英鎊的資金,評選標準涵蓋多元平等與包容、觀眾與影響力、人才發展與晉升、創意風險,以及環境永續。

Creative Wales 則透過「創意產業製作基金」(Creative Wales Production Funding)將相同理念落實本地——劇情類作品的申請者不僅須取得 Albert 認證,還得參與威爾斯的永續試點專案「螢幕新協議:威爾斯轉型計畫(Screen New Deal: Transformation Plan for Wales)」。該計畫由 BFI、BAFTA albert、Arup 及多個在地機構合作推動,針對電影與高端電視(HETV)產業提出 14 項核心建議,目標在 2030 年前實現「零碳排、零廢棄」,以作為全英其他地區可參照的藍圖。

由此可見,Albert 認證已不僅是一種自我標榜的永續憑證,更是與公共資金、補助及政策條件緊密掛鉤的實質門檻。它在推動產業減碳的同時,也為製作團隊帶來降低成本浪費、爭取更多資源與資金支持等實際誘因,進而驅動劇組更積極地落實永續製作。

也許,一個少了紅肉的便當、一場以再生能源驅動的拍攝,無法立刻逆轉全球暖化的命運,但當這些細節逐一累積,並透過影像傳遞給閱聽人時,但凡有一名觀眾留意到角色手裡的環保咖啡杯,它們便有機會成為日後被仿效的生活方式。一如戲劇總能觸動人心,永續也能藉著戲劇滲入生活,而這些看似微不足道的瞬間,或許正是文化默契悄然成形的起點。