永續方舟館是臺東首座以環境保護與永續發展為主題的教育展館,結合互動展覽、DIY 工作坊與數位體驗,帶領民眾深入認識腳下這片土地的環境議題。建築外觀融合海浪與山巒意象,彷彿一艘承載行動與想像的現代方舟,靜靜停泊在海岸第一排。館內展區從一樓強調環境危機意識的永續議題區,到二樓重現生活場景的體驗空間,讓永續成為貼近日常的選擇。方舟館也與在地環境教育場域攜手合作,串起學習網絡,設計出適合各年齡層的課程,讓孩子、青年與大人都能在其中找到屬於自己的參與方式,透過觀察、互動與創意實作,激發對自然的關懷與行動的勇氣。

沿著臺東臨海路行駛,一棟仿若乘風而起的灰白色建築躍然眼前——永續方舟館以流線形的屋體設計,揉合浪花與山巒的意象,打造出一艘靜泊於岸邊的現代方舟,與背後的天光海景相互呼應。

作為臺東第一座以環境保護為主題的教育空間,方舟館與縣內環保局的辦公廳舍相連,自 2022 年底創立至今,不斷儲備量能,積極推廣永續活動。今年 4 月,場館開放常態參觀,透過導覽、DIY 工作坊與數位互動體驗,帶領民眾一同認識腳下生活的土地及其面臨的課題。

從危機意識出發的展場設計

一踏進方舟館,人們似乎自然而然地成了「島東」的一份子。

一樓展間以「島東的倒數計時」為題,營造出帶有環境危機感的敘事基調,並以「生存法則」為主軸,重新詮釋原本略顯抽象的聯合國永續發展目標。從過度開發到潛藏的水土汙染,種種挑戰藉生動的展場設計一一浮現,引導觀者重新思考環境與人為活動的臨界點。

永續方舟館作為臺東縣內代表性的環教場域,乃由環保局主導成立。臺東環保局說明,早年不少縣市的環保單位相對邊緣,只能依附其他機關「借殼而居」,臺東縣環保局彼時的據點便落在第一棒球場的二樓,空間侷促、資源有限,難以推展長遠計畫。

幸運的是,2019 年縣府決定整合資源打造「永續方舟館」,新場館於是落腳海景第一排,能以更開闊、新穎的視野切入永續藍圖。同時,環保局亦順勢爭取到獨立的辦公空間,與方舟館同棟共構,行政與教育資源終於可以在同一屋簷下協作,為縣內永續行動提供更穩固的支持。

「當初在規劃這個場館時,我們就希望它不要看起來『太環保』,避免讓人產生距離感。」於是,團隊除了打造俏皮的吉祥物「大山」、「小8」與「一一巡守」陪伴參觀者探索,展間也特意避開生硬的標語和滿牆數據圖表,改以互動關卡、沉浸式情境與日常生活物件呈現議題。

模組化的互動遊戲,讓議題動起來

無論是在橫跨三面牆的數位螢幕上模擬海廢撿拾、大富翁遊戲式的鋪地桌遊,還是能隨船舵轉動而帶動教學動畫播放的教具⋯⋯,熟悉教材開發的環境教育講師黃厚嘉分享,設計時除了講求高互動性,也重視結構邏輯能否模組化。

「這些教材之所以成為『議題』,是因為它能承載永續的概念。我們也希望盡可能延續它的生命週期——當我想談資源回收或永續發展目標,只要更換題目和答案,整組教具就能再被使用。」說完,他順手從一塊直立木板的凹槽放入一顆「驗證木球」,木球沿軌道滾動,遇到設置正確的答案方塊便暢行無阻,若放錯則被擋下。

若說一樓是系統性地傳遞議題現況,來到二樓的「永續生活展示空間」則有誤入 IKEA 的錯覺——冰箱、流理台一應具全的廚房,還有充斥生活感的展示衣帽間;角落搭起的帳棚和童軍椅,好比一場以永續選品為主題的戶外野營提案,同時契合時下熱門的露營議題。

洗碗精怎麼選擇更無害?舊衣如何回收再利用,我們又是否真的需要那麼多衣服?這些看似瑣碎的問題,正是環保意識的起點。展間不只重現了居家情境,更藉由陳列、說明與互動,讓觀者在熟悉的物件中找到行動靈感,重新思考自身與環境的關係,帶走可實踐於日常的永續指引。

借力使力,串起一張臺東的環教網

臺東境內目前共有六處環境教育場域,遍布於山、海、農田與部落,包括永安社區、卑南遺址公園、小野柳自然教室、米國學校與鸞山森林文化博物館環境教育中心等,每個場館皆在各自的領域努力耕耘。而方舟館自成立以來,便積極投入「環境教育聯盟」的串聯,透過培力課程、資源共享與策展協作,嘗試激盪出更多元的永續視角。

「像卑南遺址公園剛好有很大的戶外空間,也設有定向樁,於是彼此就合作設攤,讓活動變得像大地遊戲一樣。」方舟館團隊分享,有別於過往以計時為目的的定向運動,他們重新討論路線與關卡,讓參與者既能體驗定向越野的趣味,也可以前往各個攤位認識不同場域的議題。

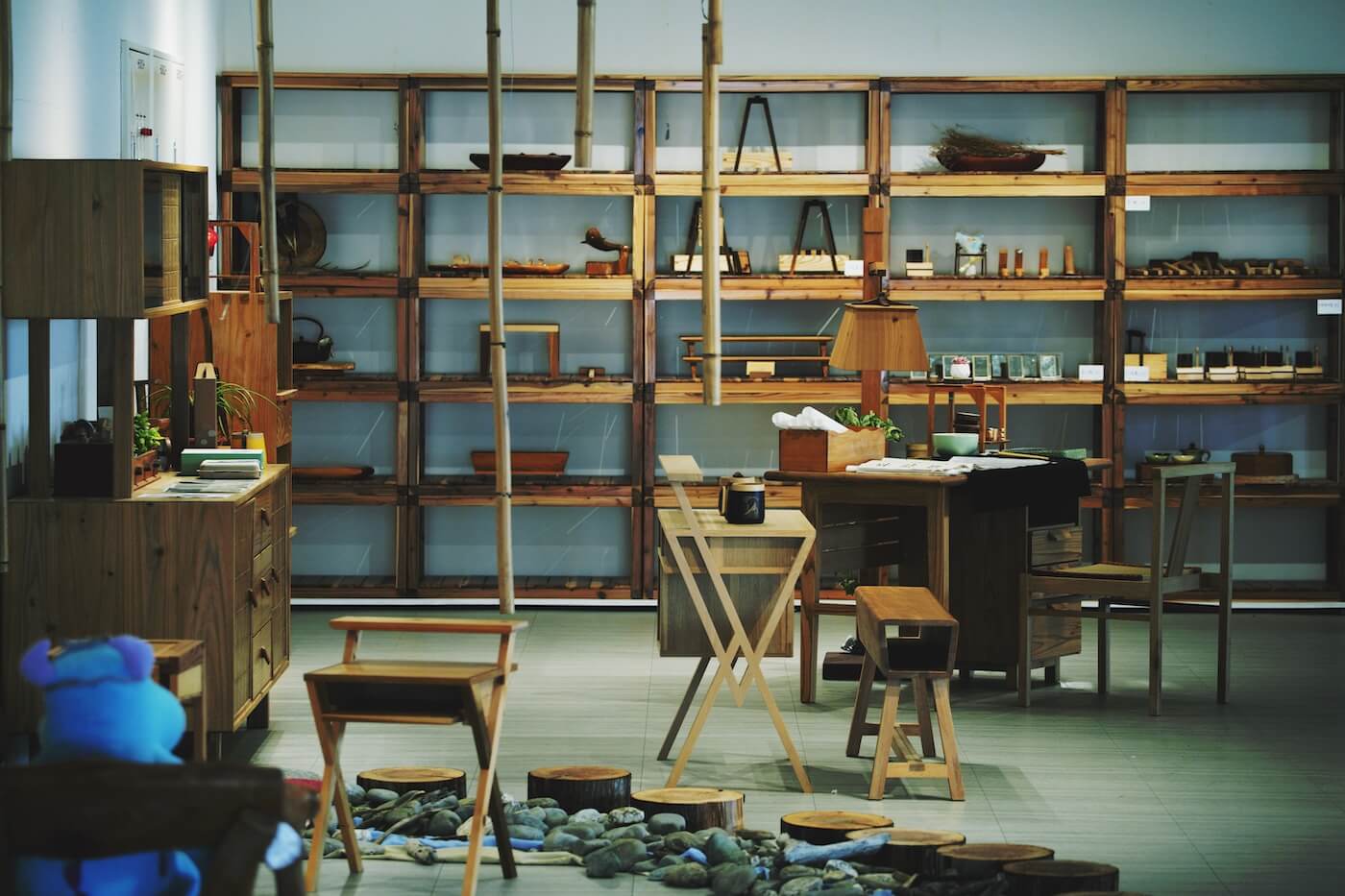

去年,方舟館也開放三樓特展空間,讓歷史悠久的公東高工家具木工科舉辦展覽。這所由瑞士錫質平神父創辦的學校,早年曾引進瑞士、德國的專業教師授課,至今仍以工藝聞名;學生們也將校內的公東教堂、十字架等意象化為創作靈感,於展場中呈現。「除了作品展示,我們也協助他們現場銷售,所得將用於學生未來實作、練習與比賽的經費。」團隊表示,展覽不僅是學習成果的呈現,也回應了近年擴大國有林材、推動永續林業的願景,成為支持木工技藝延續的實質力量。

永續教育,不是一次參觀就結束的事

採訪尾聲,正巧遇上臺東縣大王國小的學童前來參訪,午休前的最後一項活動,便是童趣的「香菇陀螺」DIY。只見孩子們圍坐在分組的大桌旁,卯足全力趕工:先撥開檳榔果實的種皮纖維,取出裡頭的褐色種子,再用砂紙細細打磨;接著截一段竹筷,插入種子原本的凹槽。完成後一轉,還真同香菇有幾分相像。

提出這項企劃的志工講師觀察到,檳榔樹雖是在地常見的經濟作物,但多數人對其構造與用途其實並不熟悉。於是,他蒐集廢棄的檳榔果實,搭配回收竹筷設計課程,帶領孩子動手製作的同時,也引導他們思考身邊的自然素材與廢棄物如何再利用。

除了DIY手作,方舟館也針對不同年齡層設計課程:從低中年級的「小小垃圾稽查員」、國中生玩的「海洋保衛戰」桌遊,到青少年與成人的「守護海洋」、「太陽的神奇力量」,透過角色扮演、團隊合作與實地觀察,引導不同階段的學習者反思生活中的環境選擇。「有學生回家之後開始主動跟爸媽討論怎麼分類垃圾;也有聽說孩子對於永續能源產生興趣,跑去參加太陽能爐設計競賽。」這些小小的行動,像播下一粒粒不起眼的種子,隨時間悄悄地擴散、萌芽。

「一年的工作天約 200 多天,館內一年就能辦 180 場活動。」忙碌至此,團隊腳步亦未曾歇停,今年甚至規劃了走讀課程,預計前往鹿野拜訪山上的紅烏龍茶農。「紅烏龍的茶葉渣可以添進手工皂,和木工產生的木屑結合,還能變成香片。」

以往傳統的教育場館最怕常設展熱度一過就乏人問津,做完 DIY、看過設施便失去再訪的動力。對此,方舟館一點也不擔心——奠基於環境教育應融入生活的理念,他們持續設計貼近時事與在地議題的活動,不斷推陳出新,讓人來過,還想再來。